Eine der Krankheiten, die die Kommunikation befallen, ist der Wunsch, jedes Thema auf das Nötigste zu reduzieren, was zu Fehlinformationen führt und zwei Fronten von Anhängern schafft. Denken Sie nur an die Frage NoVax versus SiVax, an der auch wissenschaftliche Koryphäen beteiligt waren, oder an die Ukraine-Frage. Diese Art des Umgangs mit Komplexität zieht sich nicht nur durch die Medien, sondern auch durch die Hallen, in denen Entscheidungen getroffen werden – ein noch größeres Problem, wenn es um die Umwelt und den Fortbestand des Lebens auf unserem Planeten geht. Im Fall des Elektroautos (EV) gibt es diejenigen, die argumentieren, dass EVs alle CO2-Probleme lösen werden, und diejenigen, die glauben, dass EVs die Quelle unsagbarer Katastrophen sein werden.

Die SiWatts beschuldigen die einen, von den großen Ölmagnaten bezahlt zu werden, während die NoWatts die anderen beschuldigen, Ignoranten zu sein, die von den Regierungen bezahlt werden. Es drängt sich der Verdacht auf, dass es im Europäischen Parlament eine ähnliche Spaltung gibt und dass bestimmte irrationale Entscheidungen eher das Ergebnis von gluckernden Bäuchen als von denkenden Köpfen sind. Wir versuchen hier, mit Umsicht und Liebe zum Detail die Vor- und Nachteile auf den Tisch zu legen und überlassen es jedem Leser, zu entscheiden, wie er die Waage hält: Eine Synthese ist jedenfalls noch lange nicht in Sicht.

Der Versuch, die Fakten und die Folgen der getroffenen Entscheidungen zu durchdenken: Wenn die Europäische Union beispielsweise die Straßen für den Verbrennungsmotor sperrt, bedeutet das dann, dass der Schwerlastverkehr in der Schifffahrt, im Luftverkehr und bei den Lastwagen an unseren Grenzen Halt macht und überall um uns herum zunimmt? Wird es bedeuten, dass alle unsere Konkurrenten in einer Ölwirtschaft leben werden, in der wir zu Tiefstpreisen reisen, und dass wir einen enormen Überschuss zahlen müssen, um nach Hause zu liefern, was nur an der Grenze zu uns gebracht wird? Oder werden wir arme Länder zwingen, Teslas zu kaufen? Und wer wird unsere Autos mit Strom versorgen, sobald sie die Grenzen der Union erreichen? Ist der Westen wirklich reich genug, um sich das leisten zu können?

Die Brüsseler Entscheidung

- Juni 2022: Europäisches Parlament beschließt das Ende von Verbrennungsfahrzeugen im Jahr 2035[1]

Im Rahmen des europäischen Green Deals hat sich die Europäische Union, die nach China und den Vereinigten Staaten der drittgrößte Produzent von Treibhausgasen ist, mit der Klimagesetzgebung das verbindliche Ziel gesetzt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen und die Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren: eine echte rechtliche Verpflichtung für die gesamte Union. Das Vorschlagspaket mit der Bezeichnung „Fit for 55“[2] wurde vom Europäischen Parlament am 8. Juni 2022 mit 339 Ja-Stimmen, 249 Nein-Stimmen und 24 Enthaltungen angenommen, und es geht um die Revision des CO2-Emissionsgesetzes[3].

Die wichtigsten Richtlinien sind epochal: Die Automobilhersteller müssen die durchschnittlichen Emissionen ihrer gesamten Flotte ab 2035 um 100 Prozent senken, mit Zwischenmaßnahmen in den Jahren 2025 und 2030, und es gibt nur einen Weg, dies zu erreichen: den vollständigen Ersatz des thermischen Antriebs durch den Elektroantrieb. Dies bedeutet, dass die Produktion von Fahrzeugen mit Benzin-, Diesel-, Flüssiggas- und Hybridantrieb vollständig eingestellt wird. Der Verbrennungsmotor, der 1853 von den Italienern Eugenio Barsanti und Felice Matteucci patentiert wurde, ist offenbar dem Untergang geweiht. Eine beängstigende Entscheidung. Zu den ersten Gegnern gehört Deutschland, das seine Unterstützung zurückzieht: Der Verkehrsminister Volker Wissing ist überzeugt, dass der beste Weg ein ganzheitlicher Ansatz ist, der Lösungen an mehreren Fronten umfasst, insbesondere die synthetischen E-Fuels[4].

Frankreich ist ebenfalls dagegen, bevorzugt ein „weicheres“ Zeitziel und verteidigt Plug-in-Hybridmotoren[5]. In Italien äußert der Minister für den ökologischen Übergang, Roberto Cingolani, starke Zweifel an der Entscheidung für die Elektroenergie: Von den Grünen beschuldigt, den ökologischen Übergang „sabotieren“ zu wollen[6], spricht er sich für einen vorsichtigeren Ansatz und die Verwendung von Biokraftstoffen aus. Obwohl ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica[7]) von der Gefahr des Verlustes von 70.000 Arbeitsplätzen spricht[8], ist der Minister überzeugt, dass diese Arbeitsplätze durch neue Professionalität und neue Dienstleistungen wieder aufgefangen werden[9]. Italien, Portugal, die Slowakei, Bulgarien und Rumänien fordern eine 90-prozentige Verringerung des CO2-Ausstoßes von Autos bis 2035 und ein 100-prozentiges Ziel bis 2040: fünf Jahre mehr Zeit[10].

ACEA, der europäische Verband der Automobilhersteller, hält die EU-Entscheidung für unüberlegt und ist skeptisch, was den Zeitpunkt betrifft. Seine Position führt zu illustren Abtrünnigen wie Volvo und Stellantis, die dieser Ansicht nicht zustimmen[11]. Die chinesische Geely Auto Group hat ebenfalls beschlossen, den ACEA zu verlassen[12]. Die Aufregung ist groß, nicht zuletzt, weil es diejenigen gibt, die den Übergang zu E-Fahrzeugen für unausweichlich halten und den Zeitpunkt vorwegnehmen: Bereits am 18. November 2020 kündigte Großbritannien ein Verkaufsverbot für neue benzin- und dieselbetriebene Autos und Transporter bis 2030 an, fünf Jahre früher als geplant[13].

Dies ist ein Land, das seit Jahrzehnten seine Autoindustrie verliert. Die Angelsachsen waren die ersten unter den G7-Staaten, die sich ein gesetzliches Ziel von Nullemissionen bis 2050 gesetzt haben. Der Stopp ist auch von Kalifornien und Kanada angekündigt, allerdings bis 2035[14]. Am 4. Dezember 2020 erklärte Dänemark seine Absicht, die Anzahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge auf den Straßen von derzeit 20.000 auf 775.000 Fahrzeuge bis 2030 zu erhöhen, um die Emissionen bis 2030 um 70 Prozent zu reduzieren, aber mit dem noch ehrgeizigeren Ziel, so schnell wie möglich die 1-Million-Marke zu erreichen[15].

Der Markt für Elektrofahrzeuge ist im Aufwind

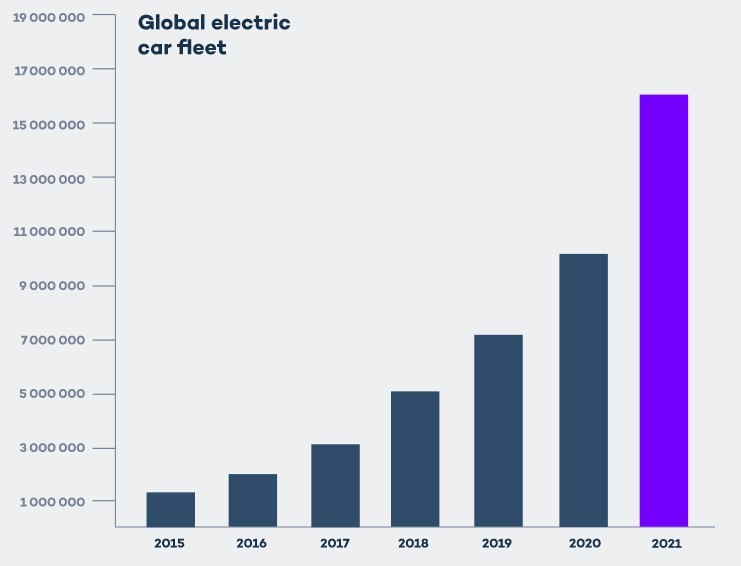

Gesamtzahl der weltweit verkauften E-Fahrzeuge pro Jahr[16]

Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst rasant: Obwohl das Jahr 2020 aufgrund der Pandemie ein Jahr zum Vergessen war (für den gesamten Automobilsektor), stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu 2019 um 43 %, und der weltweite Marktanteil der Elektrofahrzeugindustrie stieg um 4,6 %[17] – ein Rekord. Im Jahr 2021 verdoppelte sich die Zahl der E-Fahrzeuge trotz anhaltender Chip-Knappheit und steigender Preise für wichtige Rohstoffe sogar: 6,75 Millionen Fahrzeuge wurden verkauft[18], und am Ende des Jahres waren weltweit insgesamt 16,5 Millionen E-Fahrzeuge im Umlauf[19].

2022 ist ein noch außergewöhnlicheres Jahr: 4,2 Millionen verkaufte E-Fahrzeuge in der ersten Jahreshälfte, ein Plus von 63 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021[20]; allein im Juni 2022 wurden 913.000 E-Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 54 % im Vergleich zum Juni 2021[21], mit einem Marktanteil von 16 % im Juni 2022 und 12 % seit Beginn des Jahres. Angesichts der allgemeinen politischen Unterstützung für den gesamten Sektor weltweit sind die Aussichten sogar noch optimistischer: Die staatlichen Ausgaben für Subventionen und Anreize für E-Fahrzeuge verdoppelten sich im Jahr 2021 auf fast 30 Mrd. USD, und es ist zu erwarten, dass die von den Regierungen für 2022 zugesagten Beträge noch weit höher liegen werden[22].

China ist nach wie vor der größte Markt für E-Fahrzeuge (2021 wurden in China mehr E-Fahrzeuge verkauft – 3,3 Millionen – als in der ganzen Welt im Jahr 2020[23]). Europa holt auf, angetrieben durch eine strenge Emissionspolitik. In den Vereinigten Staaten wird der Markt weiterhin durch den Erfolg des Tesla Model Y beflügelt: Es gibt eine starke allgemeine Ausrichtung der Autohersteller auf E-Fahrzeuge, wobei der Schwerpunkt auf Arbeitsfahrzeugen wie dem Ford F-150 und dem Silverado von General Motors liegt[24]. EVs sind jedoch teurer als ICEVs (Internal Combustion Engine Vehicles, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor), und China versucht, dieses Problem durch die Produktion kleiner und erschwinglicher EVs (im Durchschnitt 10 % teurer als ein herkömmliches Auto) zu lösen. Es gibt jedoch Gebiete, in denen der Kauf eines EVs immer noch unerschwinglich ist, wie z. B. in Brasilien, Indien und Indonesien (nur 0,5 % des gesamten Fahrzeugbestands), obwohl Indien es geschafft hat, seinen Absatz bis 2021 zu verdoppeln[25].

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben den Markt weltweit gedämpft, aber im Announced Pledges-Szenario der IEA von 2022[26], das auf klimabezogenen Verpflichtungen und politischen Ankündigungen beruht, werden Elektrofahrzeuge bis 2030 mehr als 30 % der weltweit verkauften Fahrzeuge ausmachen. Eine beeindruckende Zahl, aber immer noch weit entfernt von den 60 Prozent, die bis dahin nötig sind, um bis 2050 netto null CO2-Emissionen zu erreichen[27]. Nach Schätzungen der IEA werden E-Fahrzeuge im Jahr 2030 knapp über 20 % der Verkäufe ausmachen[28]. Es stellt sich die Frage, ob die Brüsseler Richtlinien auf einer vernünftigen Planung beruhen oder ob wir, wie die Skeptiker prophezeien, ein teilweises oder sogar vollständiges Scheitern der Ziele zu erwarten haben. Die eigentliche Frage ist jedoch: Wie stark werden sich diese Entscheidungen auf die verschiedenen sozialen, politischen, industriellen, geopolitischen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereiche auswirken?

Das Elektroauto: warum es von Vorteil ist

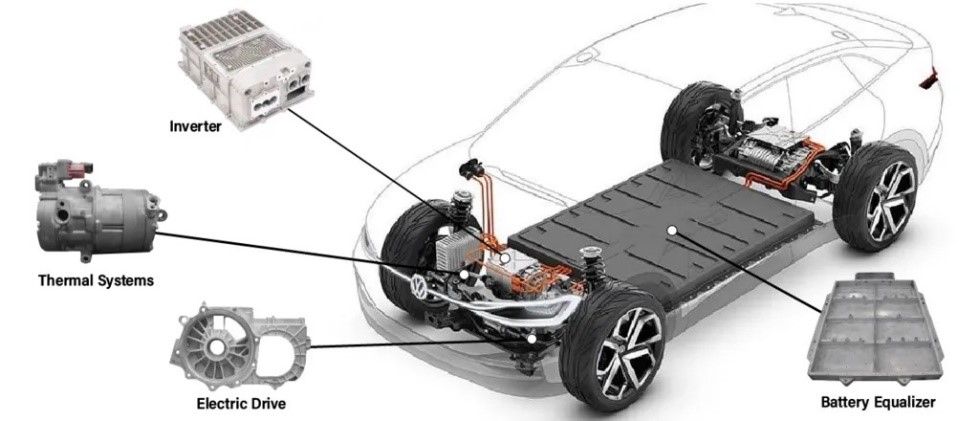

Ein EV hat im Vergleich zu einem ICEV weniger Komponenten und erfordert weniger Wartung[29]

Der Hauptvorteil ist natürlich, dass die CO2-Emissionen während des Betriebs nahezu Null sind. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil ist die Energieeffizienz. Bei einem ICEV bewegen nur 30 % der Energie die Räder: Der Rest wird in Wärme umgewandelt und geht verloren. Bei E-Fahrzeugen hingegen liegt der Wirkungsgrad bei über 80 %[30]. Hinzu kommt die Einfachheit der Konstruktion: Ein Elektroauto besteht im Wesentlichen aus dem Batteriesatz, der für die Speicherung und Bereitstellung der Energie benötigt wird, dem elektrischen Antriebsstrang (der sehr einfach aufgebaut ist), dem Wechselrichter (dem Schaltkreis, der den Antriebsstrang steuert) und dem thermischen System, das die richtigen Temperaturen im Motor und im Fahrgastraum aufrechterhält. Es gibt kein Getriebe, da Drehzahl und Leistung direkt vom Wechselrichter übernommen werden, und viele andere mechanische Teile fehlen. Was bleibt, sind die Achsen, Räder, das Differential, die Aufhängung, die Bremsen und die Beleuchtung.

Die Einfachheit bringt enorme Vorteile mit sich, sowohl was die Zuverlässigkeit als auch die Wartungskosten betrifft. Das Bremssystem ist das einzige, das einen gewissen Verschleiß aufweist, der jedoch im Vergleich zu ICEVs deutlich geringer ist: Zum Bremsen verwendet ein EV denselben Motor und nutzt in dieser Phase die Trägheitskraft, um die Batterien wieder aufzuladen, wodurch Energie zurückgewonnen wird, die in ICEVs verschwendet wird. Die übrigen Komponenten sind für den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs konzipiert. Der geringere Einsatz von Bauteilen hat noch eine weitere positive Folge: mehr Laderaum. Selbst sehr kleine E-Fahrzeuge bieten größere Kofferräume als Benzinfahrzeuge.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, bei sehr niedrigen Drehzahlen ein maximales Drehmoment zu erreichen: Das „Motordrehmoment“ ist die Leistung, die das Triebwerk bei niedrigen und mittleren Drehzahlen in Form von Schub liefern kann. Ein Verbrennungsmotor hat die Eigenschaft, seine Leistung am besten ab einer bestimmten Drehzahl zu entfalten. Dies ist bei Elektromotoren nicht der Fall, da diese auch bei nahezu null Umdrehungen maximalen Schub erzeugen können[31]. In Bezug auf die Leistung ist dies ein erheblicher Vorteil: Kein ICEV erreicht die brillante Leistung eines EV. Ein weiterer Pluspunkt ist die Geräuschlosigkeit, die weitaus geringer ist als bei einem ICEV.

Die kontroversen Aspekte

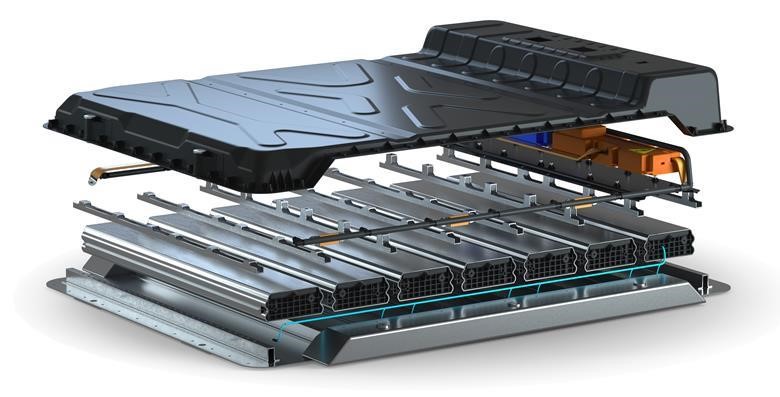

Die Lithiumbatterie ist das umstrittenste Bauteil in Bezug auf Kosten, Sicherheit, Reichweite, Gewicht und Verschmutzung[32]

Eine wichtige Prämisse: Wir befinden uns im technologischen Bereich, Veränderungen können sehr schnell und unvorhersehbar sein, denn schon morgen könnte eine neue Entdeckung das Elektroauto in seiner heutigen Form revolutionieren. Das Batteriepaket, um das sich das gesamte Fahrzeug dreht, ist auch dasjenige, das die sensibelsten Aspekte berührt: Kosten, Gewicht, Aufladung, Autonomie, Lebenszyklus und Sicherheit. Andere Aspekte, wie die Herstellung und Entsorgung von Batterien, werden wir in einem späteren Abschnitt behandeln; hier beschränken wir uns auf Fragen, die sich ausschließlich auf die Nutzung und Wartung des Fahrzeugs beziehen.

Kosten: Dieser Punkt hat den größten Einfluss auf den Endpreis des Fahrzeugs. Batterien werden in der Regel nicht direkt vom Automobilhersteller hergestellt, sondern von externen Lieferanten bezogen, so dass die Kosten für alle ähnlich sind. Nach Angaben von Carim Energhy zahlt Tesla durchschnittlich 142 US-Dollar pro Kilowattstunde (kWh) für Batteriezellen, die es von seinen drei Lieferanten Panasonic, LG Chem und CATL bezieht. Im Vergleich dazu zahlt GM für seine Batteriezellen durchschnittlich 169 $ pro kWh, während der Branchendurchschnitt bei 186 $ pro kWh liegt. Carims Daten zufolge kosten die Akkus von Tesla im Durchschnitt 187 US-Dollar pro kWh, während die Akkus von GM 207 US-Dollar pro kWh kosten; die Automobilindustrie gibt durchschnittlich 246 US-Dollar pro kWh für Akkus aus[33]. Die zentrale Bedeutung dieser Komponente führt jedoch dazu, dass die Automobilhersteller eine weniger passive Rolle einnehmen und selbst in die Entwicklung und Produktion von Batterien investieren[34].

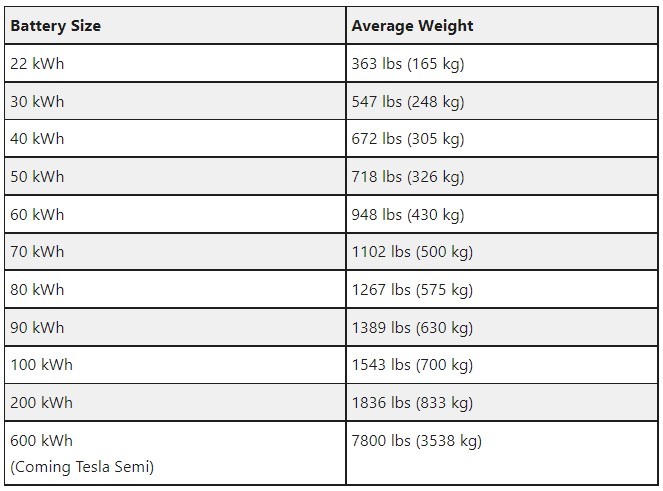

Gewicht: Dies ist ein entscheidender Aspekt, denn um eine Reichweite zu erzielen, die dem Elektrofahrzeug eine ausreichende Vielseitigkeit verleiht, wird ein beträchtliches Gewicht erreicht – derzeit zwischen 600 kg und 1400 kg, aber es gibt Spitzenfahrzeuge wie Tesla, bei denen das Gewicht 3500 kg übersteigt. Das beträchtliche Gewicht wirkt sich negativ auf die Agilität des Fahrzeugs aus – obwohl man sagen muss, dass das Batteriepaket, das sich im untersten Teil des Fahrzeugs befindet, den Schwerpunkt senkt und somit die Stabilität erhöht – und beeinflusst den Kraftstoffverbrauch. Das ist wie ein Hund, der sich in den Schwanz beißt: Ein höheres Gewicht bedeutet eine größere Akkumulation und damit eine größere Reichweite, aber gleichzeitig wirkt sich das höhere Gewicht negativ auf die Reichweite aus. Deshalb ist die Suche nach einem guten Kompromiss der Aspekt, auf den sich die Automobilhersteller überwiegend konzentrieren.

Zeit, Lademodus und Energiebedarf. Dies ist eines der Elemente, die den Kauf eines Elektroautos am meisten bremsen: Das Tanken von Benzin dauert drei oder vier Minuten, das Tanken von „Elektronen“ kann zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden dauern. Ein typisches Elektroauto mit einer vollständig entladenen 60-kWh-Batterie benötigt knapp acht Stunden, um an einer 7-kW-Ladesäule vollständig aufgeladen zu werden, während ein Tesla Model S an einer 3,7-kW-Ladesäule bis zu 21 Stunden benötigen kann[35]. Ladestationen sind in der Regel in der Lage, Strom in verschiedenen Modi – langsam, schnell und ultraschnell (kompatibel mit den Ladesystemen von E-Fahrzeugen) – zu liefern, was einen erheblichen Einfluss auf die Ladezeiten hat. Ein sehr schnelles Aufladen ist jedoch gleichbedeutend mit der Erzeugung eines beträchtlichen Stroms, wodurch sich die Temperatur der Batterien schließlich erheblich erhöht und ihre Degradation beschleunigt wird[36].

Gewicht der Batterien im Verhältnis zur gelieferten Leistung[37]

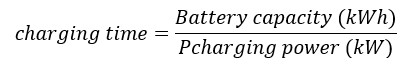

Um den Ladevorgang zu verstehen, müssen einige Aspekte erläutert werden. Die erste ist die Kapazität der Batterie, d. h. wie viel elektrische Energie sie speichern kann. Dieser wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Je mehr kWh eine Batterie hat, desto mehr Energie kann sie speichern (und desto mehr Kilometer kann das Auto mit einer Tankfüllung fahren). Der zweite Aspekt ist die Ladeleistung (oder -geschwindigkeit): Dies ist das Maß für die tatsächliche Energie, die in der Zeit von der Ladestation auf die Autobatterie übertragen wird.

Im Idealfall sollte diese Leistung der Leistung der Ladestation entsprechen, aber in der Realität wird sie durch eine Reihe von Faktoren begrenzt, darunter: a) die Leistung der Ladestation, d. h. wie viele kW pro Minute in die Autobatterie gelangen. Ein Beispiel: Eine 22-kW-Wallbox, die in einem Haus installiert ist, in dem die maximal verfügbare Leistung 3 kW beträgt, stellt die tatsächliche Grenze der Ladeleistung dar; b) die maximale Ladeleistung des Fahrzeugs, die oft geringer ist als die Leistung der Ladestation; c) das Anschließen eines eigenen Ladekabels an eine Ladestation kann die maximal zulässige Stromstärke des Kabels begrenzen. Kabel, die höhere Ströme übertragen können, sind teurer; d) vor allem im häuslichen Umfeld sind die Ladestationen an Netze mit begrenzter Stromverfügbarkeit angeschlossen und werden daher verlangsamt, um Stromausfälle zu vermeiden.

Um zu berechnen, wie lange es dauert, bis der Tank „voll“ ist, wenden Sie einfach die folgende Formel an:

Das Ergebnis dieser Berechnung ist die Anzahl der Stunden, die benötigt werden, um die Autobatterie zu laden (von vollständig entladen bis vollständig geladen). Hier sind einige Beispiele:

Wiederaufladezeit der Maschinenbatterie von vollständig entladen bis vollständig geladen[38]

Geht man von einem durchschnittlichen Verbrauch von 15 kWh pro 100 km aus, so dauert es bei einer Ladeleistung von 3 kW etwa 5 Stunden, bis die Ladung für eine Strecke von 100 km ausreicht, während es bei 7 kW etwa 2 Stunden und bei 22 kW etwa 40 Minuten dauert. Die gängigsten Wechselstromsäulen erreichen dreiphasig bis zu 22 kW, während 7,4 kW die Obergrenze für einphasig ist – ein grundlegender Aspekt bei der Neuverkabelung städtischer Netze, bei der nicht außer Acht gelassen werden darf, dass es sich bei den Stationen, die die höchsten Ladegeschwindigkeiten ermöglichen, um DC-Ladestationen handelt (die auch die technisch komplexesten und teuersten sind)[39].

Für den Anschluss an die Ladestation benötigen Sie ein CCS-Typ-2-Kabel (der gängigste europäische Standard für das so genannte „langsame“ Laden, d. h. mit Wechselstrom, bis zu einer Leistung zwischen 40 und 50 kW) und die Leistung variiert je nach Modell und Anbieter: ENEL X ermöglicht das Laden mit 50/100 kW, Tesla mit bis zu 250 kW und Ionity mit bis zu 350 kW[40]. Nicht alle Fahrzeuge unterstützen alle DC-Ladeleistungen. Es gilt immer der vom Fahrzeug angegebene Höchstwert. So lädt beispielsweise ein Kona Electric selbst an einer Ionity-Tankstelle mit 350 kW nur mit maximal 70 kW auf[41]. Wenn es um „schnelles“ Aufladen geht, bedenken Sie, dass ein Tesla Model 3 etwa eine halbe Stunde mit Supercharger V3 und ein Hyundai Kona Electric knapp eine Stunde mit Enel X oder ähnlichem benötigt)[42].

Andere Beispiele, die sich auf die zu fahrenden Kilometer beziehen: a) Um 50 km aufzuladen, benötigt man bei einem Verbrauch von 15 kWh pro 100 km und einer Ladeleistung von 2,3 kW etwas mehr als 3 Stunden; b) mit Wechselstromtankstellen kann man bis zu 100 km in weniger als einer Stunde aufladen, wenn das Fahrzeug mit einem dreiphasigen 22-kW-Ladegerät ausgestattet ist; c) eine Gleichstrom-Schnellladestation kann, wie bereits erwähnt, 50 km in einer sehr kurzen, aber sehr variablen Zeit aufladen; d) mit einem Tesla Model 3 Long Range, das am Supercharger V3 aufgeladen wird, kann man bis zu 5/6 Minuten benötigen[43]. In diesem Fall wird jedoch ein 1-MW-Schrank benötigt, der 250 kW pro Fahrzeug liefert. Eine wirklich schwierig zu handhabende Stromlast.

Unabhängig von der Batterietechnologie und den Ladesystemen (die in 10 Jahren zweifellos eine bessere Leistung bieten werden) besteht das Problem darin, dass je kürzer die Ladezeit ist, desto mehr Strom muss dem Elektrofahrzeug sofort zugeführt werden. Das Problem des Energiebedarfs wird auch durch die ständige Einführung neuer Lösungen und/oder technologischer Merkmale nicht gemildert, wie z. B. die On-Route-Batterieaufwärmung, die es ermöglicht, die Batterie vorzuwärmen, so dass der Akkumulator bei der Ankunft am Supercharger die ideale Temperatur für den Ladevorgang hat: eine Lösung, die zwar die Ladezeit um 25 % verkürzen kann, aber die für den Ladevorgang erforderliche Leistung nicht verringert[44].

Autonomie und Verbreitung von Ladepunkten

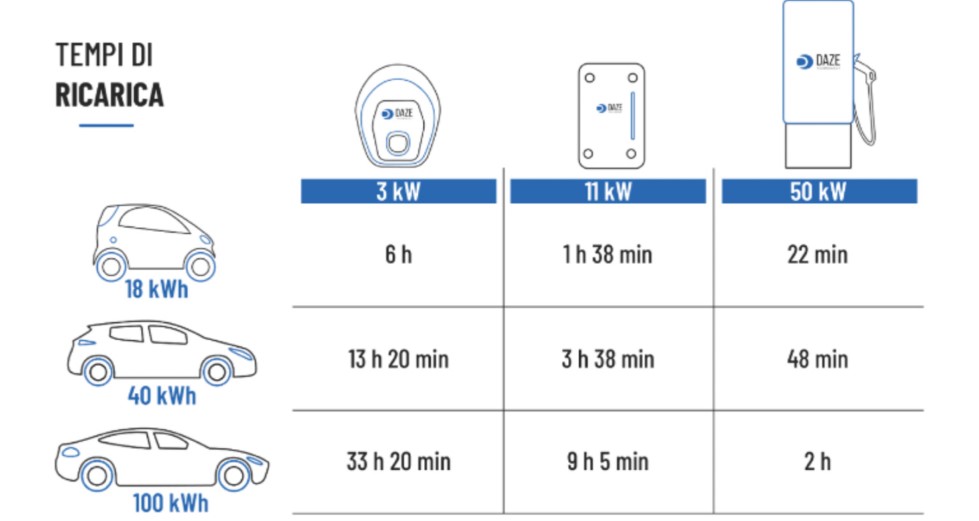

Aktuelle Anzahl der öffentlichen Ladepunkte pro europäischem Land im Verhältnis zum Fahrzeugbestand (Quelle: Virta)[45]

Die Reichweite hängt von der Effizienz des Fahrzeugs ab: Ein Mercedes 2022 EQS 450+ fährt beispielsweise mit einer vollen Ladung etwa 395 Meilen, während ein Audi e-tron Quattro eine Reichweite von 188 Meilen erreicht[46]. Diese Werte sind sehr indikativ, da sie von zahlreichen Variablen wie Belastung, Fahrstil, Topografie, Außentemperatur, Reifentyp, Verwendung von Heizung, Klimaanlage oder anderen Geräten zusätzlich zur normalen Absorption – und schließlich vom Alter der Batterien abhängen[47].

Vergleicht man die Gesamtautonomie eines E-Fahrzeugs mit der eines ICEV, so ist sie immer noch deutlich geringer: Das E-Fahrzeug wird daher von denjenigen bevorzugt, die kleine Strecken zurücklegen müssen, während es diejenigen abschreckt, die lange Strecken zurücklegen wollen. Vor allem für letztere ist ein weiterer Nachteil von großer Bedeutung: der Mangel an Ladestationen, der die unvermeidliche „Reichweitenangst“ hervorruft. In der Regel gibt es verschiedene Standorte für so genannte Ladestationen, etwa zu Hause, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum, und die prozentuale Nutzung variiert von Land zu Land – neben den unterschiedlichen Gewohnheiten und Lebensstilen gibt es auch große Lücken in der Infrastruktur. Die Wahl des Ortes, an dem eine Säule platziert wird, ist an bestimmte Elemente gebunden. So bevorzugen Finnland und Schweden im Gegensatz zum übrigen Europa Wohnbahnhöfe[48].

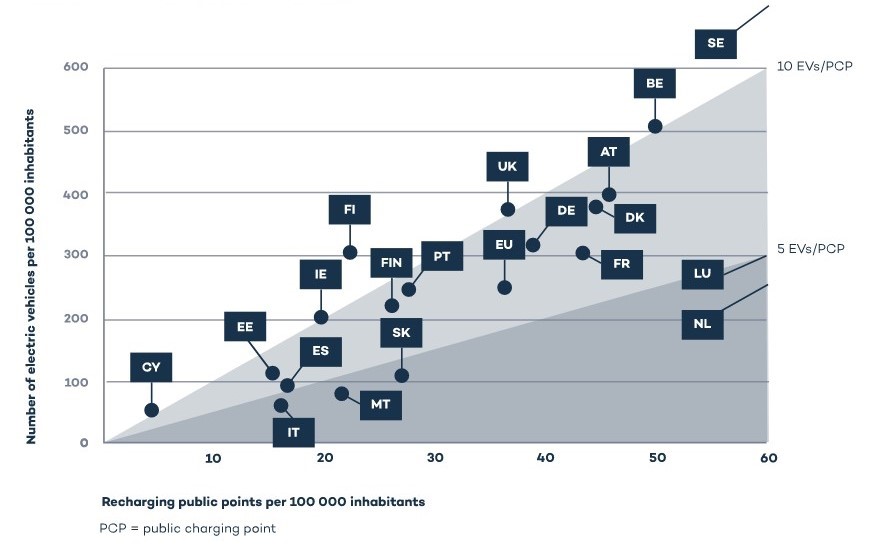

Die Anzahl der Ladestationen reicht noch nicht einmal für die derzeit auf der Straße befindlichen E-Fahrzeuge aus, die zudem rasch zunehmen: In der Europäischen Union gibt es rund 330.000 Ladestationen[49], deren unregelmäßige Verteilung jedoch kein ruhiges Reisen ermöglicht. Deutschland, Frankreich und die Niederlande verfügen über 69 % aller Ladepunkte in der EU, während 10 europäische Länder (z. B. Italien) nicht einmal ein Ladegerät pro 100 km Straße haben[50]. Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 eine Million Ladepunkte zu errichten, und sagt einen rasanten Wettlauf mit der Zeit voraus. Laut einer Untersuchung von Uswitch ist der Unterschied in der Verteilung der Ladestationen zwischen den europäischen Hauptstädten enorm: Er reicht vom tugendhaften Oslo mit 5,47 Stationen pro km2 oder 3,98 pro 1.000 Einwohner bis zum miserablen Sofia mit 0,01 Stationen pro km2, 15 in der ganzen Stadt[51].

Im Durchschnitt sind die Energieversorgungsunternehmen optimistisch und glauben, dass der Zeitrahmen für die Aufrüstung den Aufbau eines angemessenen und effizienten Netzes ermöglichen wird[52] – auch wenn es große regionale Unterschiede gibt und jedes Land andere Zugangsmöglichkeiten hat. Es genügt zu sagen, dass die EU das Ziel, 22 % der Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, im Jahr 2020 erreicht hat (bis 2030 sollen 63 % erreicht werden[53]), aber wenn wir uns die einzelnen Länder ansehen, finden wir Island mit 83,7 %, während Malta nur 10,7 % erreicht hat[54].

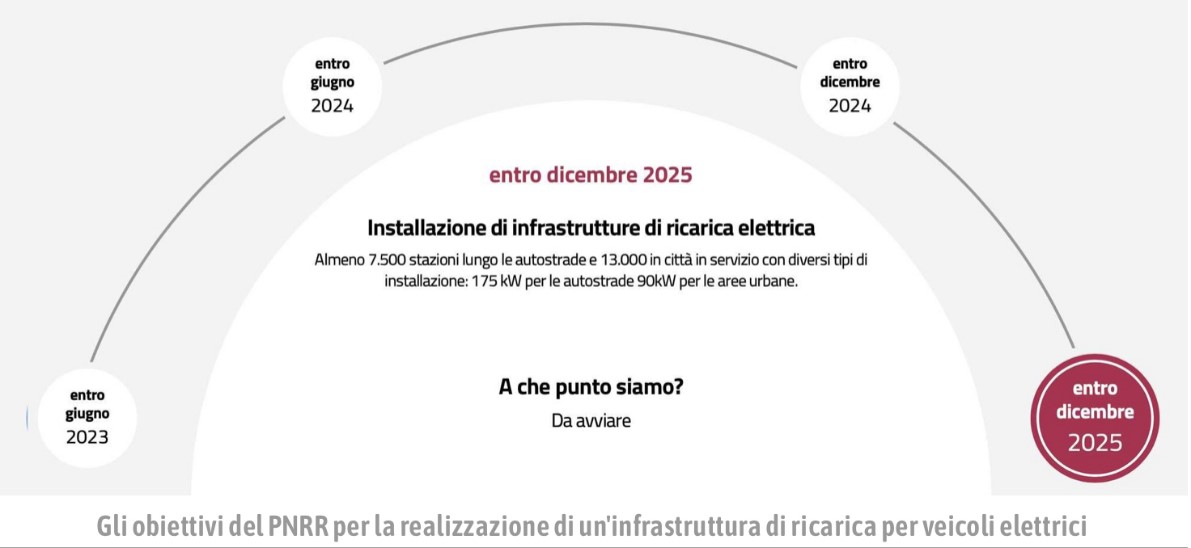

Der Fall Italien: Bis 2030 sehen die Dekarbonisierungsziele eine Flotte von 6 Millionen Elektrofahrzeugen (BEVs + Plug-in-Hybride) auf den Straßen vor, mit nur 24.000 Ladestationen, von denen die meisten mit Wechselstrom betrieben werden, mit einer Leistung von bis zu 22 kW, und die sich hauptsächlich im Norden befinden. Nach den Schätzungen, die dem PNRR zugrunde liegen, benötigt Italien bis 2030 3,4 Millionen (private und öffentliche) Ladestationen, davon 32.000 öffentliche Schnellladestationen. Der Verband Motus-E (dem Automobilhersteller, Energie- und Dienstleistungsanbieter sowie Betreiber von Ladestationen angehören) hat ein Szenario ausgearbeitet, das bis 2030 ein Netz von 98.000 öffentlichen Ladepunkten vorsieht, für das der PNRR etwas mehr als 740 Millionen Euro für den Ausbau des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge vorgesehen hat[55]. Es liegt auf der Hand: Ein Deutscher oder ein Finne, der es gewohnt ist, alle 5 km eine Ladestation zu finden, würde kein Reiseziel wählen, an dem er Gefahr läuft, ohne Aufladung zu stranden.

Vergleich der besten und schlechtesten Städte in Europa in Bezug auf das Vorhandensein von Ladestationen (Uswitch-Bericht)[56]

Der Plan, ebenfalls in Italien, sieht den Bau von 7.500 Ladestationen an Autobahnen und Schnellstraßen mit einer Leistung von mindestens 175 kW bis 2026 und 13.000 Stationen mit mindestens 90 kW in Städten vor. Nach Angaben von Motus-E und unter Berücksichtigung der durch die PNRR-Investitionen ausgelösten Impulse könnte es bis 2030 108.000 Ladepunkte geben, die sich zu 51 % aus schnellen und ultraschnellen (>50 kW) und zu 49 % aus schnellen (22 kW) Ladepunkten zusammensetzen. Dazu gehören etwa 2000 Schnellladestationen auf dem Autobahnnetz mit einer Ladestation alle 25 km, die im Durchschnitt aus 3 Ladestationen mit insgesamt 6 Ladepunkten und einer durchschnittlichen Leistung von 130 kW bestehen[57].

Die derzeitige Realität der ICEVs besteht darin, dass wir ein flächendeckendes Angebot an Diesel-, Benzin- und LPG-Tankstellen mit sehr kurzen Betankungszeiten haben. Im Falle von E-Fahrzeugen fehlt es an Aufladeplätzen, und die Betankungszeiten reichen von einer Viertelstunde (sehr selten) bis zu mehreren Stunden, je nach Leistung der Ladestation und den vom Fahrzeug unterstützten Auflademodi[58]. Und nicht nur das: Was bedeutet es, die Zahl der Ladestationen zu erhöhen, damit jeder so tanken kann, wie er es heute mit Kohlenwasserstoffen tut? Lassen Sie uns versuchen, eine Antwort zu geben.

Ladestationen werden einen erheblichen Einfluss auf den Durchschnittsverbrauch einer Stadt haben, die nicht über ein ausreichend dimensioniertes Stromnetz verfügt: Für E-Fahrzeuge müssen wir die Stromproduktion vervielfachen. Dies wird erhebliche Anpassungsbemühungen mit strukturellem Umdenken und großen Investitionen erfordern. Ein Schlüsselfaktor ist die Energie, die zur Erreichung der Klimaneutralität unbedingt aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden muss.

Dies erfordert ein tiefgreifendes Überdenken der derzeitigen Strukturen, wie z. B. die Verbreitung von hybriden (Sonne/Wind) autonomen Energieerzeugungspunkten, wo immer dies möglich ist: aber ist es realistisch, all dies in nur wenigen Jahren erreichen zu können? Und wie viel Prozent des Territoriums der Erde müssen notwendigerweise mit Fotovoltaikanlagen und Windturbinen bedeckt sein, damit dies möglich ist? In der heutigen Situation müssten wir Dutzende von neuen Kraftwerken bauen, die mit Öl, Gas oder Kohle betrieben werden. Wenn wir uns heute für den Bau eines Kernkraftwerks entscheiden würden, könnte es, wenn alles gut geht, in 15 bis 20 Jahren in Betrieb gehen.

Es handelt sich um ein sehr sensibles Thema. Wenn man bedenkt, dass eine der am meisten diskutierten Möglichkeiten zur Bewältigung der unvermeidlichen Schwierigkeiten beim Aufladen angesichts des derzeitigen Mangels an öffentlichen Säulen und der zum Aufladen benötigten Zeit darin besteht, sich zunehmend auf häusliche Aufladestationen zu verlagern, um die Nachtstunden zu nutzen – auch wegen der geringeren Energiekosten im Vergleich zur öffentlichen Energie – oder auf Arbeitsplätze, um die „tote“ Zeit während der Arbeit zu nutzen, oder auf große Einkaufszentren, dann wird die Büchse der Pandora geöffnet.

Italien: PNRR stellt etwas mehr als 740 Millionen Euro für die Modernisierung des Versorgungsnetzes bereit[59]

In einem Haushalt stehen durchschnittlich 3 kW (+/- 10 %) zur Verfügung: Wenn man bedenkt, dass in einer Wohnung nachts Geräte wie Kühlschränke, Gefriertruhen, Heizkessel, Beleuchtung usw. in Betrieb sind, die mehr als 30 % des verfügbaren Stroms verbrauchen, muss man am Ende etwa 2 kW für das Aufladen eines E-Fahrzeugs aufwenden (und wir sind in jedem Fall dem Risiko eines Stromausfalls ausgesetzt): eine völlig unzureichende Leistung, um den Strombedarf selbst eines kleinen Elektrofahrzeugs zu decken, das bestenfalls etwas mehr als 10 km Reichweite in einer Stunde aufladen kann.

Zwingen wir alle dazu, auf mehr Haushaltsstrom zurückzugreifen, was zu höheren Rechnungen führt? Inwieweit werden diese Erschwernisse durch Benzineinsparungen ausgeglichen? Das Risiko besteht darin, dass diese Grüne Revolution Kosten verursacht, die die Haushalte in einem Ausmaß belasten, das nicht leicht vorhersehbar und noch weniger quantifizierbar ist, und, was noch schlimmer ist, nicht nachhaltig ist.

Geht man von einem durchschnittlichen Leistungsbedarf aus, der gerade ausreicht, sind das etwa 75 kW pro Ladepunkt. In einem typischen städtischen Wohnblock mit 10 Wohnungen und 30 Bewohnern und mindestens 15 Autos (eine Situation, die nach unten angenommen wird, da der italienische Durchschnitt bei einem Auto pro 1,65 Einwohner liegt[60]), sind die Ergebnisse schwerwiegend. Versuchen wir, uns dieselben Anlagen in Arbeitsbereichen wie großen Büros oder Fabriken vorzustellen, in denen Hunderte von Menschen mit Hunderten von Autos untergebracht werden können: Die Probleme, die aus infrastruktureller Sicht zu lösen sind, sind eschatologisch.

Bei öffentlichen Tankstellen müssen wir natürlich in ganz anderen Dimensionen denken: Angesichts der Ladezeiten müsste eine Tankstelle mindestens dreimal so viele Ladepunkte haben wie die derzeitigen Zapfsäulen, wahrscheinlich sogar 15 bis 20 mehr als die derzeitigen, um einen guten Service zu gewährleisten. Sie muss auch eine gute Leistung pro Punkt garantieren, die zwischen mindestens 100 und 350 kW liegt, und ihr Wert ist direkt proportional zum Ansehen der Tankstelle.

Derzeit sind in Italien 37 Millionen Autos unterwegs[61]: Nehmen wir an, dass sie vollständig durch E-Fahrzeuge ersetzt werden; gehen wir außerdem davon aus, dass angesichts des engen Zeitplans mindestens 30 % von ihnen nachts aufgetankt werden und dabei eine durchschnittliche Leistung von 74 kW pro Zapfstelle aufnehmen. Die Größenordnungen lassen keinen Raum für einfache Lösungen: Das gesamte Land würde sofort einen Stromausfall erleiden.

Um die Elektrizität zu erzeugen, die benötigt wird, um Benzin durch grüne Energie zu ersetzen, müsste ein Großteil aller verfügbaren Flächen auf der Erde mit Sonnenkollektoren bedeckt werden[62]

Das Aufladen von Elektrofahrzeugen wird zunehmend energieintensiv sein. Um dem Wunsch nach kurzen Ladezeiten beim Aufladen außerhalb des Hauses oder des Arbeitsplatzes nachzukommen, zielen die jüngsten vom US-Energieministerium (DOE) finanzierten Forschungsarbeiten darauf ab, die typischen Ladezeiten so schnell wie möglich zu verkürzen, indem die Leistung auf bis zu 400 kW erhöht wird, und die Erstausrüster (OEMs) produzieren Fahrzeuge, die mit höheren Leistungen betrieben werden können, darunter das Tesla Model 3 (wie abgebildet mit 250 kW) und der Porsche Taycan (mit 350 kW). Schnellladenetzwerke wie Electrify America und EVgo haben beide 350-kW-Ladegeräte installiert, und die neue ChargePoint-Technologie kann bis zu 500 kW liefern[63]. Sehr teure Autos, die das Ende der Freiheit der Mobilität, wie wir sie heute kennen, untergraben würden.

In einem Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Impact of Electric Vehicle Charging on the Electricity Demand of Commercial Buildings“ (Auswirkungen des Aufladens von Elektrofahrzeugen auf den Strombedarf von Gewerbegebäuden) untersuchen die Autoren Madeline Gilleran, Eric Bonnema, Jason Woods, Partha Mishraa, Ian Doebber, Chad Hunter, Matt Mitchell und Margaret Mann mehrere Studien, in denen die Auswirkungen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf das Stromnetz anhand zahlreicher Stationsgrößen, Ladeleistungen und Nutzungsfaktoren in verschiedenen Klimazonen und Jahreszeiten untersucht werden[64]. Die Schlussfolgerungen zeigen, dass eine Ladestation für Elektrofahrzeuge den Strombedarf eines großen Gebäudes zur Bedeutungslosigkeit verblassen lassen kann, wenn sie an denselben Zähler angeschlossen wird, wodurch sich der monatliche Spitzenbedarf an Strom um bis zu 250 % erhöht[65].

Betrachtet man allgemein die Auswirkungen in Ballungsräumen mit einigen Millionen Einwohnern, so ist es nicht schwer zu erraten, dass die flächendeckende Verbreitung eine Neuverkabelung des gesamten Stromnetzes, sowohl im städtischen als auch im nichtstädtischen Bereich, die Verkleinerung der verwendeten Kabel und die Berücksichtigung des Anstiegs der elektromagnetischen Verschmutzung in den Städten aufgrund der erforderlichen starken Ströme (sowie jahrzehntelange Arbeit) erforderlich machen wird.

Elektromagnetische Verschmutzung

In Australien sind die meisten Ladestationen außer Betrieb: Das Netz hat keinen Strom, um sie zu versorgen[66]

In einer in der Fachzeitschrift Bioelectromagnetics veröffentlichten Studie wurden die von Elektro- und Benzinfahrzeugen ausgehenden niederfrequenten Magnetfelder (im Bereich von 40 Hz bis 1 kHz) verglichen, um festzustellen, ob die gemessenen Parameter unter den in den ICNIRP-Richtlinien (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) festgelegten Grenzwerten liegen, unter Verwendung von 14 Fahrzeugen als Stichprobe: 6 Benziner, 5 Elektroautos und 3 Hybridautos[67]. Die Ergebnisse sind ermutigend: Das durchschnittliche Magnetfeld, das bei Elektroautos gemessen wurde, liegt in der Größenordnung von 0,095 mT, verglichen mit einem Durchschnittswert von 0,051 mT, der bei Benzinautos gemessen wurde. Bei Lastkraftwagen wurden wesentlich höhere Werte gemessen (0,146 mT bei elektrisch betriebenen Lastkraftwagen, 0,081 mT bei benzinbetriebenen Lastkraftwagen), doch liegen diese Werte immer noch weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Referenzwerten für die Exposition der Bevölkerung[68].

Die Bedenken hinsichtlich der EMF-Emissionen von Elektrofahrzeugen beziehen sich jedoch auf die indirekten Auswirkungen ihres Einsatzes. Die Auswirkungen starker Magnetfelder auf die Gesundheit sind bekanntlich umstritten[69]: Nicht umsonst hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Elektrosmog als „die Umweltverschmutzung der 2000er Jahre“ bezeichnet[70]. Zahlreiche Studien, darunter die der medizinischen Fakultät der Universität Bristol aus dem Jahr 2000, die der Veronesi-Stiftung aus dem Jahr 2017 und die von Alessandro Miani (Präsident der Italienischen Gesellschaft für Umweltmedizin SIMA), haben kontroverse Ergebnisse zur Pathogenität (u. a. Karzinogenitätshypothese) von Magnetfeldern erbracht, aber es besteht weitgehend Einigkeit über die Beeinflussung des menschlichen Körpers und damit über ihre potenzielle Gefährlichkeit[71].

In Italien führte diese Ungewissheit zum Schutz der Bevölkerung vor der Exposition gegenüber elektrischen und magnetischen Feldern zu dem Dekret vom 8. Juli 2003, in dem Expositionsgrenzwerte für elektrische (5 kV/m) und magnetische (100 mT) Felder zum Schutz vor möglichen kurzfristigen Auswirkungen festgelegt wurden. Die Aufmerksamkeitswerte (10 mT) und das Qualitätsziel (3 mT) des Magnetfeldes wurden auch für den Schutz vor möglichen Langzeitwirkungen in Kinderspielbereichen, Wohnumgebungen, Schulumgebungen und an Orten, an denen sich Menschen mindestens vier Stunden pro Tag aufhalten, festgelegt[72].

Wenn die gesamte Verteilung so umgestaltet werden muss, dass sie wesentlich höheren Leistungen als heute standhält, wird dies zu enormen elektromagnetischen Emissionen führen, deren Ausmaß insbesondere in städtischen Gebieten schwer vorhersehbar ist. An diesem Punkt fragt man sich, ob in der EU irgendjemand auch nur die geringste Ahnung von den Größenordnungen hatte, die eine solche Entscheidung mit sich bringen könnte – oder ob sich jemand zumindest die Frage gestellt hat. Während wir schreiben, scheint es keinen Hinweis darauf zu geben.

Die Lebensdauer einer Batterie. Bei der Anschaffung der ersten E-Fahrzeuge bestand die Befürchtung, dass früher oder später erhebliche Kosten für den Austausch der Batterien anfallen würden. Dies ist heute nicht mehr der Fall, da es inzwischen Batterien mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren gibt: Der nutzungsbedingte Leistungsverlust ist zwar progressiv, aber dennoch vernachlässigbar[73]. Ein Bundesgesetz in den USA schreibt vor, dass die Batterien in einem Elektroauto mindestens acht Jahre (oder 160.000 km) halten müssen, andernfalls ist der Hersteller des Elektroautos verpflichtet, die Garantie zu übernehmen, aber alle Hersteller schützen ihre Kunden inzwischen durch ähnliche Parameter. Die Wiederbeschaffungskosten liegen je nach Modell bei etwa 100/130 $ pro kWh (die Preise schwanken stark)[74]. Wenn man die Arbeitskosten hinzurechnet, werden die Kosten sehr hoch: Sie könnten bei Fahrzeugen wie dem MG ZS EV, dem BMW i3, dem Nissan LEAF und dem MINI Cooper SE etwa 12-20.000 Dollar für eine Batterie mit weniger als 50 kWh betragen, und bei Prestigefahrzeugen mit großer Reichweite wie dem Porsche Taycan, dem Tesla Model S, dem Mercedes-Benz EQC und dem Audi e-tron bis zu 50.000 Dollar[75].

Ein Volkswagen ID3 geht in Flammen auf, nachdem er vom Ladegerät getrennt wurde[76]

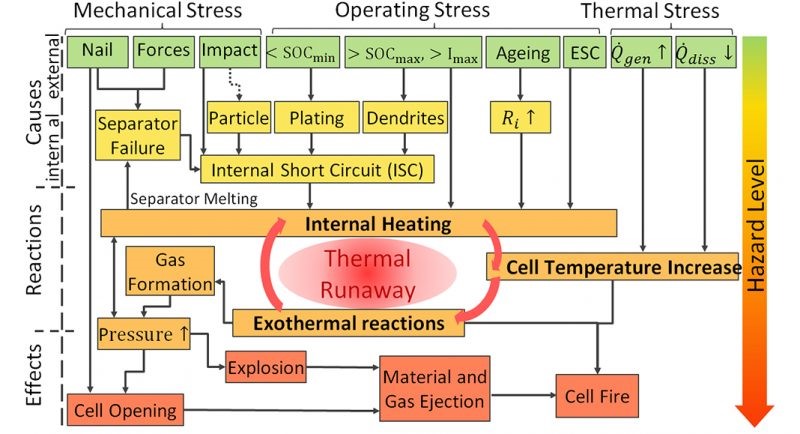

Die Brandgefahr von Lithiumbatterien. Dies ist ein wunder Punkt, der die Gemüter erhitzt: Wie hoch ist das tatsächliche Brand- und Explosionsrisiko von Batterien? Heute werden Lithium-Ionen-Zellen auf der Basis von Graphitanoden und Schichtoxidkathoden (NMC, LMO, LFP) verwendet[77], deren größter Vorteil gegenüber anderen Batterietypen die große Fähigkeit ist, Energie zu speichern und schnell zu entnehmen. Der Schwachpunkt im Hinblick auf die Sicherheit ist die Verwendung des flüssigen Elektrolyten auf der Basis von organischen Karbonaten[78], die sich bei thermischer Belastung sehr schnell entzünden können, was zu einer Explosionsgefahr und dem Austritt von hochgiftigem Flusssäuregas führt.

Ein Brand einer Elektrofahrzeugbatterie scheint ein katastrophales Ereignis zu sein (nach Ansicht der einen weitaus schlimmer als ein Brand eines Benzin- oder Dieseltanks, nach Ansicht der anderen genau das Gegenteil, was das Chaos bei der Interpretation der wenigen verfügbaren Daten und in einigen Fällen vielleicht auch den Irrglauben bestätigt), und zwar aus drei Hauptgründen: a) die Schnelligkeit und Heftigkeit der Verbrennung kann die rechtzeitige Evakuierung der Fahrgäste verhindern, die Explosion hat sogar noch schädlichere Auswirkungen. Die Batterien nehmen den gesamten Boden des Fahrzeugs ein, was eine große Gefahr für die Insassen darstellt[79]; b) Die Art der Materialien und ihr Verhalten bei der Verbrennung machen ein schnelles Löschen schwierig (wenn nicht gar unmöglich): Es dauert in der Regel mehrere Stunden, und selbst wenn das Feuer gelöscht ist, besteht die Möglichkeit eines Wiederaufflammens, auch nach einiger Zeit, mit dem Risiko einer Brandausbreitung (der Fall, dass Feuerwehrleute einen Tesla ins Wasser werfen mussten, weil sie ihn nicht löschen konnten, hat Schule gemacht[80]); c) die hohen elektrischen Spannungen im Inneren des EV (sogar 800 V) erfordern große Vorsicht beim Löschen von Bränden: d) bei der Verbrennung wird reichlich hochgiftiges Flusssäure- und Phosphorylfluoridgas freigesetzt[81], das der Umwelt und den Anwesenden schweren Schaden zufügt: Wehe, wenn der Brand in überfüllten Räumen oder Parkhäusern entsteht.

Das sollte uns nicht irrational machen: Die Einschätzung des tatsächlichen Risikos erfordert Modelle, die auf Erfahrung und nicht auf Wahrnehmung basieren. Wir befinden uns noch in einem unausgereiften Stadium für gültige Antworten. Aber die Gefahr ist real: Tesla bestätigt bis heute 97 Brandfälle, die 38 Todesopfer gefordert haben. Die Hälfte der Brände wird als spontan entstanden bezeichnet, die andere Hälfte als Folge von Unfällen, von denen einige sogar geringfügig waren, die aber dennoch eine Verbrennung auslösten[82].

Mehrere Autohersteller haben ihre Fahrzeuge wegen der Brandgefahr zurückgerufen, was mit sehr hohen Kosten verbunden ist: Zwischen 2020 und 2021 wird der Bolt von General Motors aufgrund von zwei Herstellungsfehlern in den von LG Chem gelieferten Zellen, die mindestens 13 Fahrzeuge in Brand gesetzt haben, einen Schaden von 1,9 Mrd. USD erleiden[83]; Hyundai wird einen Verlust von 900 Mio. USD erleiden, da das Unternehmen gezwungen ist, die defekten Batterien in mindestens 82 000 Kona-Elektroautos nach mehreren Bränden auszutauschen[84]; der Rückruf von 33 000 Kuga-Plug-in-Hybriden wird Ford 400 Mio. USD kosten – ebenfalls aufgrund von Bränden, die durch defekte Batterien verursacht wurden[85]. BMW kündigt auch ein ernstes Problem bei seiner Plug-in-Hybridlinie an: Der Rückruf betrifft weltweit 26.700 Fahrzeuge, die alle brandgefährdet sind[86].

In den Nachrichten wird leider von zahlreichen Katastrophen berichtet, die durch die Verbrennung von E-Fahrzeugen verursacht werden, wie z. B. einstürzende Parkplätze, Frachtschiffe, die Flotten von E-Fahrzeugen geladen haben, die Feuer fangen und sinken[87] (die Sincerity Ace im Jahr 2018[88] und die Felicity Ace im Jahr 2022[89]), sowie unzählige E-Fahrzeuge, die durch Unfälle oder Selbstentzündung verbrannt sind. Untersuchungen des NTSB haben ergeben, dass nach 41 tödlichen Unfällen mit EVs nur eines in Brand geriet (2,44 %); nach 20.315 tödlichen Unfällen mit benzinbetriebenen Fahrzeugen 644 in Brand gerieten (3,17 %); nach 543 tödlichen Unfällen mit benzinbetriebenen Hybridfahrzeugen 12 in Brand gerieten (2,21 %)[90]. Graham Conway, Ingenieur am Southwest Research Institute in San Antonio, Texas, bestreitet jedoch, dass die Berechnung aufgrund des großen Unterschieds in der Stichprobengröße zwischen E-Fahrzeugen und ICEVs fehlerhaft und daher statistisch nicht repräsentativ ist[91].

Ursachen und Auswirkungen der thermischen Instabilität von Lithium-Ionen-Zellen bei normalem Gebrauch, Missbrauch oder Unfällen[92]

Es gibt zahlreiche Studien und statistische Erhebungen zu diesem Thema, aber es ist schwierig, zu einer objektiven Synthese zu gelangen, da die Ergebnisse widersprüchlich sind, weil die geringe Zahl der im Umlauf befindlichen E-Fahrzeuge im Vergleich zu ICEVs noch keinen richtigen statistischen Vergleich zulässt und weil (sehr beunruhigend) die überwältigenden Interessen, die sich um die Mobilität drehen, so dass es wahrscheinlich ist, dass einige Studien „zahme“ Ergebnisse präsentieren. Es ist eine technisch unbestreitbare Tatsache, dass die heutigen Lithiumbatterien Feuer fangen und explodieren können, weil sich im Inneren der Batterien unter anormalen Bedingungen eine zu hohe Temperatur entwickeln kann.

Die Ursache kann in Herstellungs- oder Konstruktionsfehlern, unsachgemäßer oder falscher Verwendung, einem ungeeigneten oder defekten Ladegerät, minderwertigen Bauteilen, einem Kurzschluss oder äußeren Belastungen wie Stößen oder Druck liegen. In Erwartung dieses sehr realen Risikos wurden immer ausgeklügeltere und effizientere Vorrichtungen eingebaut, die versuchen, das Risiko einer Auslösung oder der daraus resultierenden Schäden zu begrenzen – wie z. B. Sensoren, die die Temperatur überwachen, oder Zelltrennsysteme, die die Zellen im Falle einer Kritikalität deaktivieren. Der gesamte Batteriesatz ist gegen äußere Einflüsse gekapselt[93], um ihn vor mechanischen Belastungen zu schützen, die, wie wir gesehen haben, ein hohes Risiko darstellen, und um die Entwicklung von Flammen und Verpuffungen so weit wie möglich einzudämmen[94].

Die Gefahr ist also real, aber es ist legitim zu glauben, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden und dass sich die Dinge verbessern werden: Die Hersteller sind mit der Suche nach sichereren Lösungen beschäftigt. In der Tat ist die Entwicklung von Batterien in vollem Gange: Es werden Batterien erforscht, die nicht nur eine größere Speicherkapazität haben und schneller aufgeladen werden können, sondern auch ein deutlich geringeres Brand- und Explosionsrisiko aufweisen, indem ein polymerer oder sogar keramischer Elektrolyt verwendet wird, der nicht mehr flüssig ist[95]. Wir können also getrost von einer nahen Zukunft ausgehen, in der wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen.

Die Auswirkungen auf die Umwelt

In vielen Ländern der Welt arbeiten Menschen in Minen, ohne dass die Menschenrechte und die Umwelt geachtet werden[96]

Die Debatte über die tatsächliche umweltfreundliche Rolle von E-Fahrzeugen ist offen: Ihre geringen CO2-Emissionen sowie andere Schadstoffe während ihrer Betriebsphase sind unbestritten. Eine seriöse Analyse muss jedoch den gesamten Zyklus eines Elektrofahrzeugs berücksichtigen, von der Beschaffung der für seine Herstellung erforderlichen Rohstoffe bis zu seiner Entsorgung am Ende seiner Lebensdauer; die Auswirkungen, die sich aus der Verwendung von Millionen Tonnen Kupfer, Stahl und seltenen Erden für Millionen von Säulen ergeben, müssen berücksichtigt werden, und wenn wir die elektromagnetische Verschmutzung betrachten, sprechen wir nicht mehr von einem Produkt mit einem positiven Kreislauf. Hier betreten wir ein sehr komplexes Feld, denn es gibt so viele Elemente zu berücksichtigen.

Rohmaterialien. Obwohl für Elektrofahrzeuge weniger Materialien benötigt werden als für ICEVs (z. B. Stahl, Aluminium und Kupfer), ist der Bedarf an Mineralien sechsmal höher[97]: Lithium, Kobalt, Graphit, Terbium, Dysprosium und Neodym, deren Beschaffung komplex und umweltschädlich ist. Nach Angaben des US-Energieministeriums Argonne National Laboratory enthält eine einzige Lithium-Ionen-Autobatterie (des Typs NMC532) etwa 8 kg Lithium, 35 kg Nickel, 20 kg Mangan und 14 kg Kobalt[98], und angesichts der rasch zunehmenden Verbreitung ist die Verfügbarkeit großer Mengen dieser Elemente für die Fertigungsindustrie von entscheidender Bedeutung.

Die Verfügbarkeit von Lithium in der Natur scheint kein Grund zur Besorgnis zu sein: Der US Geological Survey schätzt, dass die derzeitigen Reserven – 21 Millionen Tonnen – ausreichen, um die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bis zur Mitte des Jahrhunderts zu bewältigen[99]. Anders sieht es bei Kobalt aus: Zwei Drittel des weltweiten Angebots stammen aus der Demokratischen Republik Kongo (wobei China mindestens 70 % des Abbaus in der DRK kontrolliert[100] und derzeit eine große Expansion in Gebiete wie Kamerun, Angola, Tansania, Sambia und Grönland durchführt[101]), und zwar in Minen, die gegen die Menschenrechte[102] und die Achtung der Umwelt verstoßen[103]: allen voran die multinationalen Unternehmen Glencore Plc, China Molybdenum, Fleurette, Vale und Gécamines[104].

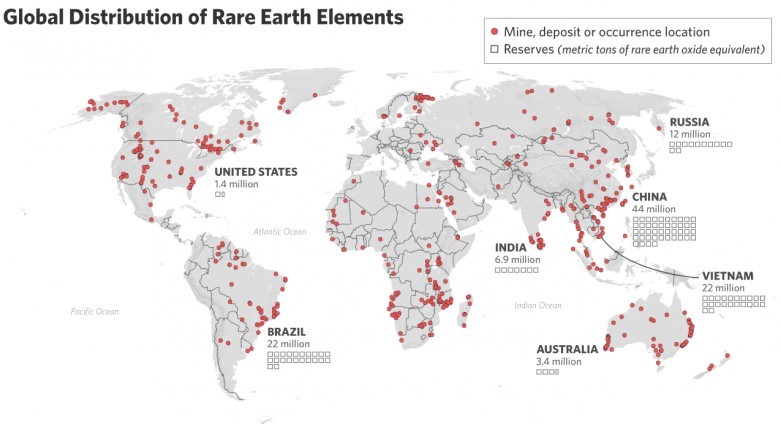

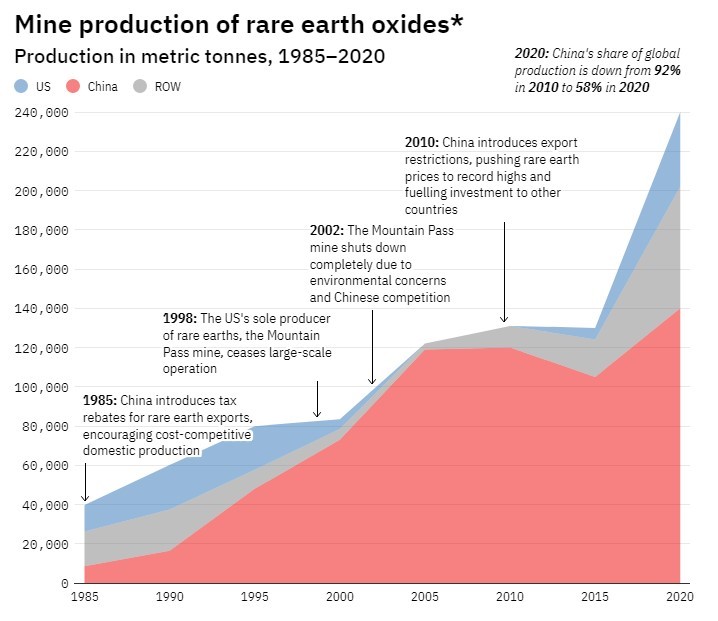

Im Jahr 1987 sagte der chinesische Präsident Deng Xiaoping: „Der Nahe Osten hat Öl. China hat seltene Erden“. Fast 40 Jahre später ist China immer noch der absolute Protagonist: 168.000 Tonnen im Jahr 2021, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 43.000 Tonnen und Myanmar mit 26.000 Tonnen[105]. Bei den Reserven bleibt China mit 44 Mio. Tonnen an der Spitze, gefolgt von Vietnam mit 22 Mio. Tonnen und Brasilien gleichauf mit Russland mit 21 Mio. Tonnen – insgesamt also 120 Mio. Tonnen[106].

Beim Lithiumabbau ist die Umweltproblematik das größte Problem: Die derzeitigen Abbaumethoden erfordern große Mengen an Energie (für die Gewinnung von Lithium aus Gestein) und Wasser (für die Gewinnung aus Solen), obwohl die modernsten Techniken geothermische Energie nutzen, die als weniger schädlich gilt. Nickel ist knapp, aber dank der Technologie wird in Zukunft immer weniger verwendet werden[107].

Karte der Produktion seltener Erden und Verteilung der Reserven[108]

Rechts- und Umweltverletzungen im Zusammenhang mit dem Abbau seltener Erden sind auch in anderen Ländern wie China weit verbreitet, wo das Ökosystem großer Gebiete unwiederbringlich zerstört wurde[109]. Anders als ihr Name vermuten lässt, kommen Seltene Erden in der Natur sehr häufig vor: Ihr Name leitet sich von der Tatsache ab, dass sie nur in geringen Konzentrationen vorkommen – und wenn sie gefunden werden, lassen sie sich nur schwer von anderen Elementen trennen, so dass stark verschmutzende Systeme verwendet werden.

Der Bergbau verbraucht große Mengen an Süßwasser und verschmutzt Boden, Grundwasser und Luft. Ausgedehnte Tagebaue verursachen Abholzung und bedrohen die Artenvielfalt[110]. Der Abbau, die Verarbeitung und der Transport von Mineralien verbrauchen große Mengen an Energie und verursachen Treibhausgasemissionen. Seltene Erden werden selbst zu Schadstoffen, wenn sie in Form von Emissionen oder Abfällen in die Umwelt gelangen. Es ist sehr schwierig, in oft feindseligen Ländern mit Umweltprüfungen einzugreifen. Vielerorts gibt es auch illegalen Bergbau, der sich allen Regeln entzieht und den größten Schaden anrichtet[111].

Kurzum, wenn man Ihnen gesagt hat, dass EVs magische Fahrzeuge sind … nun, das ist nicht wirklich der Fall. Ihre obligatorische Einführung wird jedoch zu einer erheblichen Verringerung oder in Zukunft sogar zum völligen Verzicht auf die Verwendung fossiler Brennstoffe führen: Die Einsparungen bei den Schadstoffemissionen werden vielleicht die Nachteile ausgleichen, die sie mit sich bringen. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass der Übergang länger dauern wird als geplant. Es sei denn, das Öl wird nicht in den Tanks der Autos, sondern in denen der Kraftwerke verwendet, die den für den Betrieb der Elektrofahrzeuge benötigten Strom erzeugen müssen.

Die geopolitischen Fragen

Förderung von Seltenen Erden zwischen 1985 und 2020[112]

Der Besitz seltener Erden in hohen Konzentrationen in den Händen einiger weniger wirft natürlich die Frage nach ihrer Umverteilung auf. Wenn es sich bei diesen wenigen um Länder handelt, mit denen man historisch gesehen „komplizierte“ Beziehungen hat, wird die Frage ernst. Schon bald wird die Nachfrage nach Seltenen Erden einen Boom erleben, der mit dem starken Anstieg der Produktion von Elektrofahrzeugen und der Wiederbelebung der Erzeugung erneuerbarer Energien einhergehen wird[113]: In einer 3-MW-Windturbine werden 2 Tonnen Neodym[114], 335 Tonnen Stahl, 4,7 Tonnen Kupfer, 1200 Tonnen Zement und 3 Tonnen Aluminium verbraucht[115]. Adamas Intelligence[116] sagt voraus, dass der Markt für magnetische Seltenerdoxide um das Fünffache wachsen wird, von 2,98 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 15,65 Milliarden Dollar im Jahr 2030[117].

Nach Angaben der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien muss sich die weltweit installierte Kapazität der Windenergie bis 2030 verdreifachen (auf 1.787 GW) und bis 2050 um 900 % steigen (auf 5.044 GW), um bis Mitte des Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen zu erreichen, verglichen mit der installierten Kapazität im Jahr 2018 (542 GW). China ist das Land mit der größten Kapazität zur Deckung der Nachfrage, da es den größten Anteil an den Reserven besitzt und auch der größte Produzent ist[118]. Dies bedeutet, dass die Vereinigten Staaten und die Europäische Union eine abhängige Rolle spielen werden (nur 3 % der für Lithiumbatterien benötigten Rohstoffe werden in Europa gewonnen[119]), wie dies bereits seit Jahrzehnten bei Erdöl der Fall ist. Dies betrifft die gesamte Lieferkette, von der Gewinnung bis zum Verkauf an die Verbraucher.

Seltene Erden sind im militärischen Bereich von strategischer Bedeutung, da sie für moderne Verteidigungssysteme unverzichtbar sind: Der Nachfrageboom im zivilen Bereich, der zu einer Verknappung des Angebots führen könnte, würde die Versorgung gerade in diesem Bereich gefährden – ein Risiko, das kein westliches Land eingehen will. Andere Wege zu gehen ist nicht einfach: In Washington gibt es nur eine einzige Mine für Seltene Erden, in der Nähe des Mojave National Preserve in Mountain Pass, Kalifornien, die aber eine Geschichte komplexer Kontroversen hat. Nachdem die Mine 2002 nach 50 Jahren wirtschaftlicher und ökologischer Probleme stillgelegt wurde, wurde sie 2008 von Molycorp Minerals Llc übernommen, das 2014 in Konkurs ging[120].

Eine Wiedereröffnung ist nach den US-Umweltschutzgesetzen unmöglich. So wird das Verarbeitungsgeschäft an chinesische Unternehmen übergeben, die das Rohmaterial in Amerika sammeln, es in China verarbeiten und dann (zu einem sehr hohen Preis) in den USA weiterverkaufen[121]. Doch dank der steigenden Preise für Seltene Erden lässt sich nun auch auf diese Weise Geld verdienen[122]. Das ist wenig im Vergleich zu dem, was auf den Westen zukommen wird: Die Welt, in der die USA mit etwa 20 % des weltweiten Angebots der wichtigste Exporteur fossiler Brennstoffe waren, verwandelt sich in eine Welt, in der China allein mehr als 75 % aller für den ökologischen Übergang benötigten Materialien kontrolliert.

Es gibt jedoch ein Thema, das die Bedenken verringern kann: das Recycling von Materialien, insbesondere bei Batterien, bei denen seltene Erden einen wichtigen Anteil ausmachen. SiTration, ein Unternehmen des Massachusetts Institute of Technology (MIT), verspricht, mit der neuesten Technologie mehr als 95 Prozent der kritischen Materialien, aus denen eine Batterie besteht, zurückzugewinnen, und das mit zehnmal weniger Energie als bisher[123]. Der relativ kurze Lebenszyklus einer Lithiumbatterie, der derzeit auf etwa 10 Jahre geschätzt wird, ist ein negatives Merkmal, während er zu einer Chance wird, wenn er wiederverwendet wird: Auf diese Weise würde der größte Teil der für die Produktion benötigten Materialien direkt wiederverwendet werden, wodurch die Energie-, Umwelt- und geopolitischen Kosten der Lieferkette gesenkt würden. Aber wenn dies für Batterien gilt, dann gilt es weniger für alle anderen Produkte, die einen wesentlich längeren Lebenszyklus haben, wie z. B. Windkraftanlagen. Die einzige wirkliche Hoffnung ist, dass es dem technischen Fortschritt gelingt, die derzeitige Produktion durch weniger problematische alternative Materialien zu ersetzen.

Ist Wasserstoff die Zukunft?

Grüne Wasserstoffpump- und Speicheranlage von Iberdrola in Puertollano, Ciudad Real (Spanien)[124]

Die gesamte ICEV-Flotte, einschließlich der Hybridfahrzeuge, wird durch Elektrofahrzeuge ersetzt, die mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben werden: Ist dies der einzig gangbare Weg zu einem ökologischen Übergang? Wie wir wissen, ist die Technik schnell und übersteigt oft die Vorstellungskraft. Es gibt viele Ideen in der Pipeline, von denen sich einige in einem sehr fortgeschrittenen Stadium der Realisierung befinden. Der aktuelle Wettbewerb dreht sich um Wasserstoff: Er ist das häufigste und leichteste Element im Universum und enthält mehr Energie pro Masseneinheit als Erdgas oder Benzin, was ihn für den Verkehr sehr attraktiv macht. Bei seiner Oxidation wird viel Energie erzeugt, und interessanterweise sind die einzigen Rückstände dieses Prozesses Wasser und andere Elemente mit absolut vernachlässigbarer Verschmutzung.

Ein Wasserstoffmotor ist einfach herzustellen und ähnelt einem klassischen Verbrennungsmotor, hat aber Nachteile: einen schlechten Wirkungsgrad und schädliche Emissionen von Stickoxiden, die in der unteren Atmosphäre zu Ozon, einem Treibhausgas, reagieren können. Die Technologie ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat es geschafft, Wasserstoff in einem Elektrofahrzeug zu verwenden: Dieses Gas kann durch seine Oxidation Strom erzeugen. Dazu wird ein Gerät namens „Brennstoffzelle“ verwendet, das übrigens eine keineswegs neue Idee ausnutzt: Das Prinzip wurde 1839 von dem englischen Physiker William Grove entdeckt[125]: Diese Zellen ersetzen die heutigen Lithiumbatterien, und das war’s.

Die Herstellung von Brennstoffzellen ist jedoch nicht ganz billig: Der Schwachpunkt ist der „Katalysator“, der benötigt wird, um die chemischen Prozesse in Gang zu setzen; zu seiner Herstellung werden mindestens sechs verschiedene Elemente aus der Platingruppe verwendet, die sehr teuer und selten sind; aber auch hier erreicht die Forschung wichtige Meilensteine: In einer im Juli 2022 in Nature Energy[126] veröffentlichten Studie heißt es, dass es einigen Forschern gelungen ist, effiziente und dauerhafte Katalysatoren aus weniger edlen Metallen wie Eisen in Kombination mit Stickstoff und Kohlenstoff herzustellen. Das Produkt scheint die gleichen Eigenschaften wie der Platinkatalysator zu besitzen, hat aber nicht mehr dessen Nachteile[127].

Unendliche Verfügbarkeit, einfache Konstruktion, guter Wirkungsgrad (zwischen 40 und 60 Prozent), keine Schadstoffemissionen: Haben wir das Ei des Kolumbus? Noch nicht: Erstens kommt Wasserstoff in der Natur nicht frei vor, außer in minimalen Mengen. Es kommt gebunden an andere Elemente wie Wasser oder Methan vor, und seine Gewinnung erfordert enorme Energiemengen. Der derzeit in der Industrie als Rohstoff verwendete Wasserstoff wird fast vollständig aus fossilen Brennstoffen hergestellt, was zu CO2-Emissionen führt: Man spricht von „grauem Wasserstoff“, wenn die Emissionen in die Atmosphäre abgegeben werden, und von „blauem Wasserstoff“, wenn die Kohlenstoffemissionen aufgefangen und gespeichert werden. „Grüner Wasserstoff“ ist der einzige, der im Rahmen des Dekarbonisierungsprozesses akzeptabel ist: Er wird durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen, aber um als grün bezeichnet zu werden, muss die Energie zu seiner Gewinnung vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen.

Doch die Forschung bietet große Perspektiven: Eine neue Studie der University of California Santa Cruz zeigt, dass Wasserstoff einfach und kostengünstig gewonnen werden kann: Mit Hilfe einer Gallium-Aluminium-Verbindung werden Aluminium-Nanopartikel hergestellt, die bei Raumtemperatur schnell mit Wasser reagieren und dabei große Mengen an Wasserstoff erzeugen, ohne viel Energie zu verbrauchen. Diese Methode ist derzeit zum Patent angemeldet und könnte einen echten Durchbruch bei der Nutzung von Wasserstoff darstellen[128].

Wenn das Problem der Gewinnung gelöst ist, stellt sich das Problem der Speicherung und des Transports: Wasserstoff hat eine sehr geringe Dichte, und seine Speicherung bedeutet, dass er unter sehr hohem Druck (bis zu 700 bar) gelagert oder verflüssigt werden muss, d. h. unter -253 °C gehalten werden muss: Diese Tätigkeiten sind ebenfalls sehr energieintensiv, wobei die Energiekosten für die Verflüssigung etwa 30 % des Energiegehalts des Brennstoffs betragen[129]. Die chemische Speicherung ist eine weitere Technologie, bei der die Fähigkeit des Wasserstoffs, sich an chemische Verbindungen oder Metalle zu binden, ausgenutzt wird. Im Vergleich zu anderen Verfahren kann das Volumen des Wasserstoffs um das 3 bis 4fache reduziert werden, aber bei gleichem Gewicht hat das Fahrzeug eine dreimal geringere Reichweite als mit flüssigem Wasserstoff oder komprimiertem Wasserstoff mit modernen Tanks[130]. Das System ist jedoch sehr vielversprechend und wir hoffen wie immer auf den technischen Fortschritt.

Aufgrund seiner sehr geringen Dichte sind die Speicherung und der Transport von Wasserstoff mit zahlreichen Hindernissen verbunden[131]

Auch die Verteilung ist ein besonders kostspieliger Prozess: Tankwagen verwenden spezielle, sehr schwere Flaschen, deren Befüllung viel Energie erfordert, und die Verteilung über ein Pipelinenetz erfordert aufgrund des hohen Drucks spezielle Rohrleitungen mit besonderen Stahlsorten und größeren Durchmessern[132]. Insgesamt ist Wasserstoff aufgrund seiner umweltfreundlichen Eigenschaften äußerst interessant, aber der Prozess von der Gewinnung bis zur Nutzung ist noch nicht zufriedenstellend. In der Forschung herrscht große Aufregung, und es besteht die Hoffnung auf eine große Ausweitung der Anwendung in naher Zukunft.

Doch es gibt auch kritische Stimmen: Eine Studie, die am 19. Juli dieses Jahres in der Fachzeitschrift Atmospheric Chemistry and Physics erschienen ist, zeigt, dass Wasserstoff, wenn er in die Atmosphäre gelangt, eine weitaus größere „Heizkraft“ besitzt als bisher angenommen, nämlich das Zwei- bis Sechsfache[133]. Wasserstoff muss daher mit äußerster Vorsicht behandelt werden, indem man der Leckage maximale Aufmerksamkeit schenkt: Bei einer Leckagerate von 10 %, einem Wert, den viele Wissenschaftler für plausibel halten, könnte blauer Wasserstoff (mit Kohlenstoffabscheidung und Methanverlust von 3 %) die Erwärmung in 20 Jahren um 25 % erhöhen. Der erzeugte „grüne“ Wasserstoff würde die Erwärmung im Vergleich zu fossilen Brennstoffen immer noch um zwei Drittel reduzieren, aber weit weniger als die von den Wasserstoffbefürwortern versprochene Klimaneutralität[134].

Die Automobilindustrie beschäftigt sich bereits seit zwanzig Jahren mit der Herstellung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen – zunächst mit Prototypen, dann mit Nutzfahrzeugen: Der BMW Hydrogen 7 von 2007 ist das erste wasserstoffbetriebene Auto (mit Verbrennungsmotor), das in einer Kleinserie von etwa hundert Stück in Verkehr gebracht wurde. Inzwischen gibt es mehrere Exemplare auf dem Markt, die von den großen Marken vertrieben werden: Sie haben den Vorteil einer attraktiven Autonomie, da man mit einer Tankfüllung bis zu 1.000 km weit fahren kann, aber sie sind deutlich teurer, so dass einige Hersteller sie zur Miete anbieten. Ein weiterer großer Nachteil sind die sehr wenigen Tankstellen: Derzeit gibt es nur etwa hundert in Deutschland[135], 29 in Frankreich[136], 9 in Spanien[137] und nur 6 in Italien[138]: auch wenn kurzfristig eine generelle Ausweitung absehbar ist, sind wir von einer nachhaltigen Nutzbarkeit noch sehr weit entfernt.

Im Bereich der schweren Mobilität hingegen befinden wir uns bereits mitten in der Realisierung von Projekten: Zwei wasserstoffbetriebene Pilotzüge von Alston haben zwischen 2018 und 2020 bereits mehr als 180.000 km in Deutschland zurückgelegt[139], während der erste offizielle Wasserstoffzug mit Brennstoffzellenbatterien am 25. Juli dieses Jahres den Regelbetrieb auf der deutschen Regionalbahnstrecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude aufgenommen hat[140]. In der Schifffahrt gibt es bereits 2020 Realisierungen, wie das kleine Boot Hydra, das weltweit erste mit einem Brennstoffzellenmotor. Seitdem wurde das System auf verschiedenen Schiffs- und U-Boot-Typen eingesetzt und ist sehr vielversprechend.

Die soziale Frage

In der EU sind die Autos im Durchschnitt 11,8 Jahre alt, die Lieferwagen 11,9 Jahre, die Lastwagen 14,1 Jahre und die Busse 12,8 Jahre[141]

Das Durchschnittsalter der Fahrzeugflotte in der Europäischen Union beträgt 11,8 Jahre. Litauen und Rumänien haben die ältesten Pkw-Flotten mit Fahrzeugen, die fast 17 Jahre alt sind; die jüngsten Autos gibt es in Luxemburg (6,7 Jahre); das Durchschnittsalter der leichten Nutzfahrzeuge beträgt 11,9 Jahre; Italien hat die älteste Transporterflotte (13,8 Jahre), gefolgt von Spanien (13,3 Jahre); Lastkraftwagen sind im Durchschnitt 13,9 Jahre alt, Griechenland hat die älteste Lastkraftwagenflotte mit einem Durchschnittsalter von 21,4 Jahren, während die jüngsten in Luxemburg (6,7 Jahre) und Österreich (7 Jahre) zu finden sind; Busse sind im Durchschnitt 12,8 Jahre alt und Griechenland hat die ältesten mit mehr als 19 Jahren; nur sechs Länder in der Europäischen Union haben eine Busflotte, die weniger als 10 Jahre alt ist[142].

Wenn man sich die Qualität und das Alter der Fahrzeugflotten ansieht, kann man den Widerstand bei der Erneuerung verstehen, der vor allem auf die Kaufkraft zurückzuführen ist: Es ist kein Zufall, dass das Alter der Flotte fast immer umgekehrt proportional zum BIP des Bezugsgebiets ist. Der Durchschnittspreis eines Neuwagens mit Verbrennungsmotor liegt in Europa bei 32.318 €, der eines E-Fahrzeugs bei 42.568 €[143], was einer Differenz von 31,7 % entspricht, die jedoch von Region zu Region variiert (in Italien beträgt sie 42 %)[144]. Das Gefälle wird noch größer, wenn man das Ziel niedriger ansetzt: Der niedrigste Preis für ein Verbrennungsfahrzeug mit geringem Hubraum liegt – wiederum in Italien – bei etwa 10.000 Euro (Dacia Sandero), während das billigste Elektrofahrzeug wie der Dacia Spring für 20.100 Euro verkauft wird[145].

Für Menschen mit weniger Kaufkraft ist der Kauf eines E-Fahrzeugs mit doppelt so hohen Kosten verbunden wie der eines ICEV. Es wird erwartet, dass der Preis allmählich sinken wird, vor allem aufgrund der sinkenden Kosten für die Batterien – Volkswagen prognostiziert die Parität bis 2025[146], während BloombergNEF behauptet, dass sie bis dahin sogar billiger sein werden[147]: Tatsache ist, dass der Kauf eines Elektroautos für einen großen Teil der Öffentlichkeit heute noch ein Wunschtraum ist.

Angesichts einer derart alternden Flotte floriert der Gebrauchtwagenmarkt: 2021 wurden in Europa 32,7 Millionen Gebrauchtwagen verkauft[148], gegenüber 9.700.192 Neuwagen[149]. In manchen Gegenden investieren die meisten Autobesitzer nur sehr wenig Geld in ihre Mobilität, manche aus strategischer Überlegung (Zweitwagen), die meisten aufgrund schlechter wirtschaftlicher Möglichkeiten. Mit dem Produktionsstopp für ICEVs werden diejenigen, die über weniger Kaufkraft verfügen, in große Schwierigkeiten geraten: Die Gebrauchtfahrzeugflotte, die für diese Kategorie die Rettung darstellt, wird praktisch nicht mehr existieren, und die einzige Alternative wird sein, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu Fuß zu gehen. Die Freizügigkeit, die im letzten halben Jahrhundert gesellschaftlich so wichtig geworden ist, droht einen schweren Rückschlag zu erleiden.

Man muss sich fragen, welche Dynamik die Wärmekraftmaschinenindustrie in den Übergangsjahren, d. h. von heute bis 2035, annehmen wird: Mechaniker und Teilehersteller müssen sich jetzt anpassen und die Welt der ICEVs verlassen. Sogar das Tanken von LPG, Benzin oder Diesel könnte irgendwann ein Problem werden, auch wenn der Preis an der Zapfsäule wahrscheinlich günstig sein wird. Es besteht jedoch die Gefahr, dass wir das verhängnisvolle Datum erreichen, an dem eine immer noch große Flotte von ICEVs aus verzweifelter Not heraus überlebt. Der Kahlschlag von 2035 könnte für einen großen Teil der Gesellschaft eine Guillotine sein, insbesondere in den Ländern mit einem geringeren Pro-Kopf-Einkommen. Dies wird die Regierungen dazu zwingen, die Mobilität für alle, die sie benötigen, neu zu überdenken: Die bisher angebotenen Subventionen werden irrelevant sein.

Auswirkungen auf die Automobilindustrie

Volkswagen ID.3 Elektroautos am Fließband[150]

In der Europäischen Union sind mit 21 % der weltweiten Automobilproduktion die größten Automobilunternehmen und -hersteller der Welt beheimatet: 2,6 Millionen Menschen arbeiten in der Automobilproduktion, was 8,5 % der Gesamtbeschäftigung im verarbeitenden Gewerbe entspricht, und wenn man die gesamte Lieferkette berücksichtigt, sind es sogar 13,8 Millionen Menschen[151]. EVs sind mechanisch einfacher und es wird geschätzt, dass für ihre Herstellung 30 % weniger Arbeitsstunden benötigt werden, d. h. 30 % weniger Arbeitskräfte[152]. Nahezu die gesamte Produktion von Komponenten für Verbrennungsmotoren, die größtenteils ausgelagert ist, wird eingestellt, und aufgrund der großen Typenvielfalt werden die Hersteller kaum eine Chance zur Umstellung haben: Diejenigen, die Kolben herstellen, werden wohl kaum Sensoren oder Wechselrichter produzieren.

Findet der Übergang ohne präventive Maßnahmen zur Abfederung der Dynamik statt, sind etwa 30 Prozent der Beschäftigung, d. h. mehr als 4 Millionen Arbeitsplätze, gefährdet. Der größte Teil der Arbeitsplätze könnte jedoch in der Lieferkette verloren gehen: Die Automobilunternehmen lagern fast 75 % der Komponentenproduktion aus. Außerdem erfordert der Produktionsprozess von E-Fahrzeugen ganz andere Fähigkeiten und Professionalität von den Arbeitskräften. Daher ist die Gefahr einer erzwungenen Fluktuation real, wenn keine angemessene innerbetriebliche Ausbildung möglich ist, und damit die Gefahr eines weiteren Arbeitsplatzverlustes.

Der Green-Deal-Ansatz kommt für die Branche zu einem sehr heiklen Zeitpunkt: Viele Automobilhersteller befinden sich bereits in einer Krise. Allein im Jahr 2020 sind die Autoverkäufe in der EU um 24 % zurückgegangen, während im März 2022 844.147 Fahrzeuge verkauft wurden, d. h. 20,5 % weniger als im März 2021 und 51 % weniger als im März 2019[153]; Entlassungsankündigungen sind unvermeidlich, u. a. bei Volvo (das weltweit mehr als 4.000 Arbeitsplätze abgebaut hat[154]), Renault (rund 14.600[155]) und Nissan, das beschlossen hat, sein Werk in Barcelona zu schließen[156], wovon 3.000 direkte und 20.000 indirekte Arbeitsplätze betroffen sind (ebenso viele waren während der Krise 2009 verloren gegangen)[157].

Man mag über diese Argumente, die dem Schutz des Ökosystems gegenübergestellt werden, die Nase rümpfen, aber Fakten bleiben Fakten. Die Regierungen und Gewerkschaften werden sich mit ihnen auseinandersetzen müssen. Wie Winston Churchill sagte: „Eine gute Krise darf man nicht vergeuden“: Krisen stellen schwierige Herausforderungen dar, aber sie bergen auch neue Chancen. Nicht nur die Autoindustrie verliert überall Arbeitsplätze. Werden Öl, Gas und Kohle bald überflüssig? Gemäß den gesetzten Zielen müssen schätzungsweise mindestens 60 Prozent der fossilen Brennstoffe innerhalb eines Jahrzehnts abgebaut werden – eine beeindruckende Quote. Wie viele Millionen von Arbeitsplätzen werden verloren gehen? Und wie werden die Anlagen, Häfen, Schiffe, Pipelines und Bohrlöcher entsorgt und gereinigt? Wer wird es bezahlen?

Was wird in der Welt der fossilen Brennstoffe geschehen?

Der Markt für fossile Brennstoffe wird bald einen tiefgreifenden Wandel erfahren, der die gegenwärtigen geopolitischen Arrangements umgestalten wird

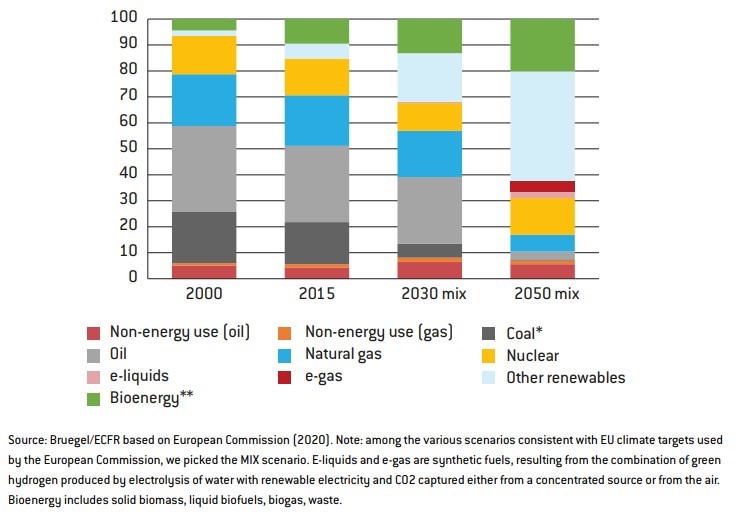

Der EU zufolge muss die Verwendung von Kohle, dem umweltschädlichsten Element im Energiemix, bis 2030 erheblich reduziert werden, während Erdöl und Erdgas später auslaufen können; die meisten Veränderungen bei Erdöl und Erdgas werden zwischen 2030 und 2050 stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte Erdöl fast vollständig aus dem Verkehr gezogen sein, während Erdgas im Jahr 2050 nur noch ein Zehntel des Energiebedarfs der EU decken würde[158]. Dies ist eine echte Revolution.

Der Weg zur Dekarbonisierung wird schon seit einiger Zeit beschritten, wobei versucht wird, mit international handelbaren Kohlenstoffzertifikaten oder Kohlenstoffsteuern auf die Unterdrückung der Nachfrage einzuwirken, was die Regierungen zu Prozessoptimierungen und umweltfreundlichen Umstellungen veranlasst hat, wobei häufig öffentliche Anreize eingesetzt werden. Aber all dies hat nicht geholfen. Die Nachfrage nach Kohle nimmt ständig zu, vor allem in den Entwicklungsländern, die ein sehr schnelles industrielles Wachstum verzeichnen.

Derzeit ist die Energienachfrage wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Nach einer Analyse von BP wird 2021 mehr verbraucht werden, wenn man den Nachfrageschub bedenkt – der beeindruckendste in der Geschichte der Menschheit; gleichzeitig sind die Emissionen wieder auf das frühere Niveau zurückgegangen[159], wie BP erklärt: „Es wurden erhebliche Fortschritte bei den staatlichen Verpflichtungen zur Erreichung von Netto-Null gemacht, aber diese wachsenden Ambitionen müssen sich noch in greifbaren Fortschritten vor Ort niederschlagen. Die Welt befindet sich nach wie vor auf einem nicht nachhaltigen Weg“[160].

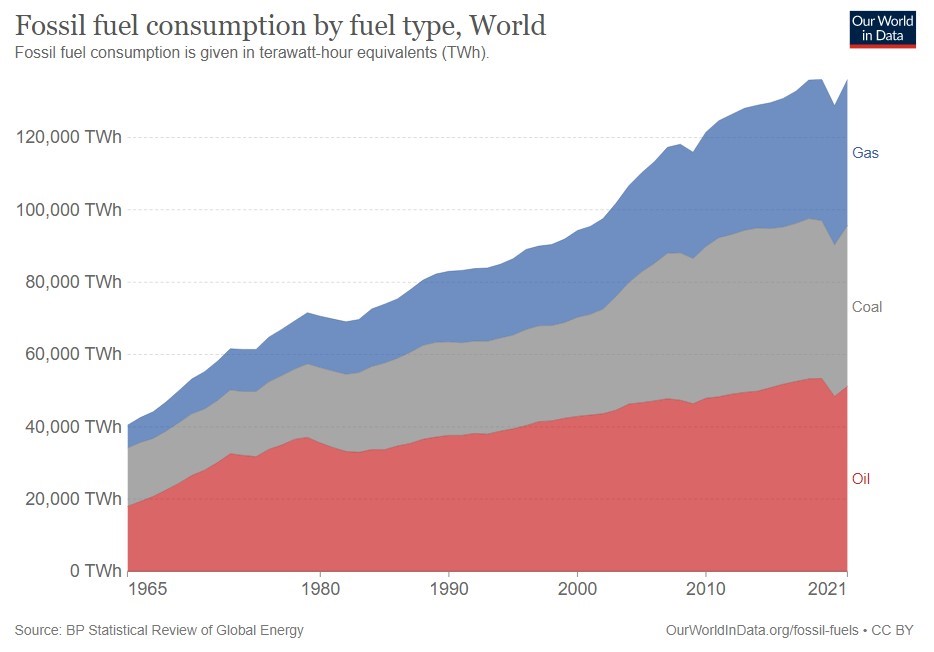

Weltweiter Verbrauch fossiler Brennstoffe nach Art[161]

Dennoch stammten 2021 mindestens 13 % der erzeugten Energie aus erneuerbaren Quellen, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht: Das Problem ist, dass der Einsatz fossiler Brennstoffe weiterhin sehr hoch ist[162]. Im Güterverkehr, einem Sektor, der für 14 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist[163], ist die Dynamik nicht so unterschiedlich: Mit der Covid-19-Krise ging die weltweite Ölnachfrage Anfang der 2020er Jahre um 57 % zurück und stieg dann 2021 wieder an, so dass der Verbrauch nur noch 3 % unter dem Niveau vor Covid-19 liegt[164], was aber nur daran liegt, dass sich der Luftfahrtsektor langsamer erholt[165].

Der IEA zufolge wird die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen für den weltweiten Verbrauch bis mindestens 2025 stetig zunehmen, bevor eine Trendwende eintritt: Nach dem angenommenen Szenario wird die Ölnachfrage unmittelbar nach 2025 ihren Höhepunkt erreichen (97 Millionen Barrel pro Tag) und dann bis 2050 um etwa 1 Million Barrel pro Tag zurückgehen, allerdings nur, wenn die derzeitigen Klimaschutzverpflichtungen vollständig eingehalten werden; andernfalls könnte die Trendwende nach den pessimistischsten Prognosen im Jahr 2050 eintreten[166]. Selbst im optimistischsten Szenario werden im Jahr 2050 immer noch 77 Millionen Barrel pro Tag weltweit verbraucht werden – weniger als die derzeitigen 100 Millionen Barrel pro Tag, aber immer noch zu viel[167]. Keine einfache Situation für diejenigen, die bis 2050 die begehrten „Netto-Null-Emissionen“ aus dem Klimawandel erreichen wollen.

Um dies zu erreichen, müssten wir bis 2050 auf 25 Millionen Barrel pro Tag zurückgehen[168]. Ein Ergebnis, das unmöglich erscheint. Der IEA zufolge würden die derzeitigen Klimaschutzverpflichtungen nur zu einem Fünftel der Emissionsreduzierungen bis 2030 führen, und die Erreichung dieses Ziels würde Investitionen in saubere Energieprojekte und Infrastrukturen erfordern, die mehr als dreimal so hoch sind wie die Mittelzuweisungen für das nächste Jahrzehnt, während die Ausgaben für saubere Energie weit unter dem liegen, was erforderlich wäre[169].

Entwicklung des Energiemixes in der EU (-55 % Emissionen im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 und Klimaneutralität im Jahr 2050)[170]

Diese enttäuschenden Aussichten werden von der OECD bestätigt: Die staatliche Unterstützung für fossile Brennstoffe hat sich in 51 Ländern weltweit von 362,4 Mrd. USD im Jahr 2020 auf 697,2 Mrd. USD im Jahr 2021 fast verdoppelt, was auf die weltweit steigenden Energiepreise zurückzuführen ist, und dieser Trend wird sich mindestens für das gesamte Jahr 2022 fortsetzen[171]. Schwere Zeiten für die Dekarbonisierung, die zumindest bis nach der Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine aufgeschoben wird.

Von drei Barrel Öl, die weltweit verbraucht werden, entfallen zwei auf den Verkehrssektor[172]. Es ist unbestreitbar, dass der Europäische Grüne Deal tiefgreifende Auswirkungen haben und die Geopolitik beeinflussen wird, da er sich auf die Energiebilanz der EU und die globalen Märkte, die Öl- und Gasförderländer, die europäische Energiesicherheit und die globalen Handelsmuster auswirken wird, insbesondere im Hinblick auf den Kohlenstoffausgleichsmechanismus an den Grenzen[173]. Die wahrscheinlichen Szenarien sind alle zum Nachteil der Exportländer: Der Ausstieg Europas aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, dessen Markt 20 % des Weltmarkts ausmacht, wird sich negativ auf eine Reihe regionaler Partner auswirken, die mit einer wirtschaftlichen und politischen Destabilisierung rechnen müssen. Ein solch starker Nachfragerückgang wird sich auch auf den übrigen Markt auswirken und die Preise drücken. Werden die Produzenten und Exporteure fossiler Brennstoffe diesen Wandel passiv hinnehmen?

Bei Erdöl sind die Hauptproduzenten bisher die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Russland, die allein im Jahr 2020 rund 40 Millionen Barrel Öl pro Tag oder 43 % der Weltproduktion fördern werden[174]. Aus globaler Sicht kann der Markt für fossile Brennstoffe laut einer aktuellen Analyse des Fachbereichs Maschinenbau der Universität Antwerpen täglich Gewinne von fast 3 Milliarden Dollar erzielen; die Ölgesellschaften haben seit 1970 52 Billionen Dollar (Milliarden) verdient, mit einem durchschnittlichen Jahresgewinn von über 1 Billion Dollar[175]. Es ist zu beobachten, dass ein Markt mit diesem immensen Reichtum leicht in der Lage ist, sich selbst zu schützen: Nationen wie Russland, die dem OPEC-Kartell angehören, sind in der Lage, die Märkte zu ihrem eigenen Vorteil zu lenken und so die Entwicklung der erneuerbaren Energien zu bremsen[176].

In den Vereinigten Staaten wird gegen die Dekarbonisierung gekämpft: Im November letzten Jahres versammelten sich republikanische Finanzbeamte der Bundesstaaten auf einer von der State Financial Officers Foundation (einer kleinen gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Kansas, die enge Verbindungen zu den Lobbyisten der fossilen Brennstoffe unterhält[177]) organisierten Konferenz in Orlando, Florida, um einen echten Schutzschild für die Unternehmen der fossilen Brennstoffe zu schaffen[178]. Riley Moore, der Schatzmeister von West Virginia, hat mehrere große Banken, darunter Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo, von Regierungsverträgen mit seinem Bundesstaat ausgeschlossen, weil sie ihre Investitionen in Kohle abbauen[179]. Außerdem haben Moore und die Finanzminister von Louisiana und Arkansas mehr als 700 Millionen Dollar von BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter, abgezogen, weil das Unternehmen in Umweltfragen zu aktiv ist[180]; gleichzeitig üben die Finanzminister von Utah und Idaho Druck auf den privaten Sektor aus, den Klimaschutz aufzugeben[181].

Außerdem droht ein riesiger rechtlicher Moloch: Ausländische Investitionen werden durch Tausende von internationalen Investitionsabkommen geregelt, die Bestimmungen zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten enthalten[182]. Die Europäische Union hat den Vertrag über die Energiecharta (ECT) unterzeichnet, ein Abkommen, das es ausländischen Investoren ermöglicht, von Regierungen eine finanzielle Entschädigung zu verlangen, wenn sich Änderungen in der Energiepolitik nachteilig auf ihre Investitionen auswirken: eine gewaltige Bremse für den Green Deal, die seine Grundlagen in Frage stellt[183].

In jüngster Zeit sind vermehrt Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten auf der Grundlage von bilateralen oder multilateralen Investitionsverträgen zu beobachten: die Investitionsschiedsverfahren gegen die Niederlande aufgrund der Entscheidung der niederländischen Regierung, Kohlekraftwerke auslaufen zu lassen (RWE gegen die Niederlande). Niederlande, ICSID-Fall Nr. ARB/21/4; Uniper vs. Niederlande, ICSID-Fall Nr. ARB/21/22) und eine Klage gegen die Verweigerung einer Küstenbohrkonzession durch Italien (Rockhopper vs. Italien, ICSID-Fall Nr. ARB/17/14)[184]. Im März 2021 legte die deutsche Regierung einen Rechtsstreit mit einer Reihe von Unternehmen (Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW) bei, weil sie gezwungen worden waren, ihre Kernkraftwerke als Reaktion auf die Katastrophe von Fukushima vorzeitig abzuschalten: Die Entschädigung belief sich nach jahrelangem Rechtsstreit auf insgesamt 3,1 Milliarden USD[185].

In ähnlicher Weise haben verschiedene Interessengruppen Forderungen in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die USA wegen der Absage des Keystone XL-Pipelineprojekts eingereicht[186]. Eine Studie, die am 5. Mai 2022 in Science veröffentlicht wurde, schätzt, dass die Maßnahmen der Regierungen zur Begrenzung fossiler Brennstoffe allein im Öl- und Gassektor Forderungen in Höhe von bis zu 340 Mrd. USD auslösen könnten: eine schwindelerregende Summe, die, aufgeschlüsselt nach Ländern, in einigen Ländern sogar das nationale BIP übersteigen könnte[187], insbesondere im globalen Süden[188].